AL ENCUENTRO

LA PALMA

Igual de bonita

JESÚS ORTÍZ

- Mail: [email protected]

- Twitter: @JesOrtizAl

Los palmeros nacidos, como poco, hace 55 años, recuerdan que en 1971 tuvieron un otoño difícil con la erupción del volcán Teneguía, así que la boca que se abrió en 2021 en el Parque Natural de Cumbre Vieja, no lejos de la otra, no les pilló por sorpresa: «Bueno… Es que vivimos en una isla volcánica», se escuchó decir a alguno de ellos en un reportaje televisivo. Tan cierto, como que La Palma, según los estudios geológicos, nació de un volcán submarino situado a cuatro kilómetros bajo el nivel del mar hace unos dos millones de años.

La llamada de la tierra es un breve vídeo promocional de Visit La Palma, la web del Servicio de Turismo del Cabildo de La Palma, en el que una voz femenina invita a ‘escuchar’ a la isla, a sus mares y aguas, sus bosques, sus montañas, sus vientos… Y a sus volcanes: «Cuando mi fuego emerge, no presumo de poder: es un nuevo paisaje con nuevas historias por contar». Nuevas historias, añadimos, que se unen a las que han ido formando esos espacios naturales y culturales que dieron lugar al otro nombre con el que la mayoría conocemos a la tierra de los ancestrales pobladores benahoaritas: «La Isla Bonita». Claro que, si alguien escucha una referencia a «La Isla Verde» o «La Isla Corazón», es casi seguro que también se esté hablando de La Palma.

No en vano, es Reserva de la Biosfera desde que en 2002 así lo reconociese la UNESCO. En su totalidad, añadimos, porque esta proclamación comenzó con un pequeño espacio de la isla en 1982 y se amplió a casi un 20% de la superficie insular en 1998, antes de que consiguiese su declaración integral, incluyendo finalmente dos zonas marinas de especial conservación. De esta manera, lo que comenzó protegiendo una de las últimas florestas de laurisilva que quedan en la Tierra, el casi cenozoico Bosque de los Tilos, se extendió a todo ese ‘corazón’ en el que la naturaleza, su cuidado, aprovechamiento responsable y, por qué no, disfrute, implica a todos sus habitantes.

«CUANDO MI FUEGO EMERGE, NO PRESUMO DE PODER: ES UN NUEVO PAISAJE CON NUEVAS HISTORIAS POR CONTAR» (VISIT LA PALMA)

Lo que sepultó la lava del Tajogaite, si nos limitamos a la frialdad de las cifras y hacemos abstracción del dolor por la pérdida de viviendas, enseres, recuerdos y formas de vida, apenas supone un 1,7% de la superficie de la isla. Dentro de unos años, tal como hoy sucede con la zona que invadió el Teneguía hace cinco décadas, el nuevo cono volcánico y su camino hacia el mar serán motivo de protección y de visitas de quienes quieren ver de cerca y pisar –con cuidado de no alterar nada, por supuesto– lo que seguramente fue la superficie de nuestro mundo hace varios miles de millones de años, cuando la superficie de esta primitiva e inestable bola de fuego empezó a solidificarse. Quizás en este paisaje, y si la prepotencia humana no pesa mucho, muchos sepamos ver que habitamos un planeta aún en ebullición y lo que ello conlleva.

La reciente emisión de roca incandescente y líquida, por otro lado, supuso la creación de dos nuevos territorios españoles, permitan decirlo así. Nos referimos a las fajanas formadas al precipitarse el magma al mar y que ocupan, en conjunto, unas cincuenta hectáreas. Si usamos la comparación clásica, son la extensión de unos 60 campos de fútbol. La duda ahora, aunque desafortunadamente la mayor de las fajanas –cerca de cuarenta y cinco hectáreas– sepultó la playa de Los Guirres, es si los nuevos perfiles costeros darán lugar a otras playas, como sucedió con la de Echentive, surgida donde la erupción del Teneguía alcanzó el mar en el 71.

LA PROTECCIÓN A UNA DE LAS ÚLTIMAS FLORESTAS DE LAURISILVA QUE QUEDAN EN LA TIERRA, EL CASI CENOZOICO BOSQUE DE LOS TILOS, SE EXTENDIÓ A TODA LA ISLA

La naturaleza de La Palma, ya ven, envuelve a propios y extraños y no deja de sorprender. Si usted creía haber visto ya la Caldera de Taburiente, vuelva en otra estación del año: por más que las variaciones climáticas en Canarias sean mínimas, mirar desde la hondonada húmeda y fértil hacia los casi dos kilómetros y medio sobre el nivel del mar de las crestas la que rodean siempre es un espectáculo cambiante. Singular es también el pino canario que por allí abunda. Su adaptación al entorno es tal, que el fuego puede quemar su corteza, pero permanece vivo por dentro. Este y el amagante de flores fucsia, un abundante arbusto, tienen en común que son especies endémicas canarias estupendamente adaptadas al entorno volcánico y que son capaces de colonizar tierras hostiles para otras formas vegetales.

Una caldera, solo por recordarlo, es una depresión de origen volcánico, de grandes dimensiones y con paredes muy altas, pero no es un cráter. Para quienes tienen curiosidad científica, cabe recomendar una lectura sosegada de algún documento en el que se explique la formación, desde el punto de vista geológico, de la Caldera de Taburiente y el Barranco de las Angustias. En este último, por la puerta de Dos Aguas, desemboca el líquido elemento procedente de la caldera y lo lleva hasta el Puerto de Tazacorte. El barranco no es, por abundar en la belleza natural del entorno, un desagüe al uso: paredes escarpadas, puentes en la roca labrados por aguas transparentes, cascadas de colores… Un paraíso más para senderistas, barranquistas y amantes del dejarse llevar. Y ya llegados a Tazacorte, si nos encaminamos hacia el Barrio de San Borondón, nos saldrá al paso la lava que escupió el Tajogaite y, a muy poca distancia, está la más pequeña de las fajanas formadas tras la erupción.

LA LAVA DEL TAJOGAITE, SI NOS LIMITAMOS A LA FRIALDAD DE LAS CIFRAS Y HACEMOS ABSTRACCIÓN DEL DOLOR POR LAS PÉRDIDAS, APENAS SUPONE UN 1,7% DE LA SUPERFICIE DE LA ISLA

El Roque de los Muchachos está en una de esas altas crestas que antes citábamos. Es, recordarán, un referente mundial de la observación astronómica por encontrarse en un lugar a gran altura –2.428 metros sobre el nivel del mar–, donde apenas hay turbulencias, y por la poca contaminación lumínica de La Palma. Hasta este punto de la isla, carretera al margen, llegan varios caminos de la red insular que harán las delicias de los senderistas. Si de flora hablamos también, por aquí se encontrará el caminante con concentraciones de tajinastes rosados. La palabra tajinaste viene del guanche tainast, que significa “aguja” y denomina a una planta endémica canaria. El rosado palmero solo se diferencia de los grancanarios, azules, y los tinerfeños, rojos, por el color de sus flores.

A mayores del observatorio del El Roque de los Muchachos, «La Isla de las Estrellas» –si no tiene aún este sobrenombre, que alguien se lo apunte– se ha convertido igualmente en un pequeño paraíso para los amantes de la observación y la fotografía astronómica nocturna. Una vez protegido por ley el cielo palmero frente al exceso de contaminación lumínica, la isla ha sido reconocida en 2012 como Destino Turístico Starlight. Esto se concreta en quince miradores desde los que ver los astros por libre, de los que cuatro están en zonas de completa oscuridad: el Llano del Jable, el Llano de la Venta, el Pico de la Cruz Sur y el Monumento al Infinito.

HAY QUINCE MIRADORES DESDE LOS QUE VER LOS ASTROS POR LIBRE, DE LOS QUE CUATRO ESTÁN EN ZONAS DE COMPLETA OSCURIDAD

La arqueoastronomía, puesto que hablamos de observaciones celestes, es otro de los atractivos de la isla. Parece que los benahoaritas también estudiaban las estrellas y aprovechaban las alturas para verlas mejor. Así, hoy se puede ver un posible indicador lunar en el Llano de las Lajitas, donde amontonamientos de piedra y grabados rupestres ofrecen diferentes pistas; grabados geométricos en El Calvario y en La Fajana, siendo este último lugar una auténtica concentración de representaciones solares; y un posible indicador del solsticio de verano en El Verde. Añada el arqueoastrónomo profesional o aficionado el Roque de Teneguía, donde encontrará una gran concentración de grabados rupestres, y El Cercado, también con grabados y algunas cazoletas. Las cazoletas, por si las dudas, son pequeños huecos cóncavos que se abrían en las rocas con una función ritual, la de ‘llamar’ a la lluvia, o de señalización de momentos astrológicos tales como solsticios y equinoccios.

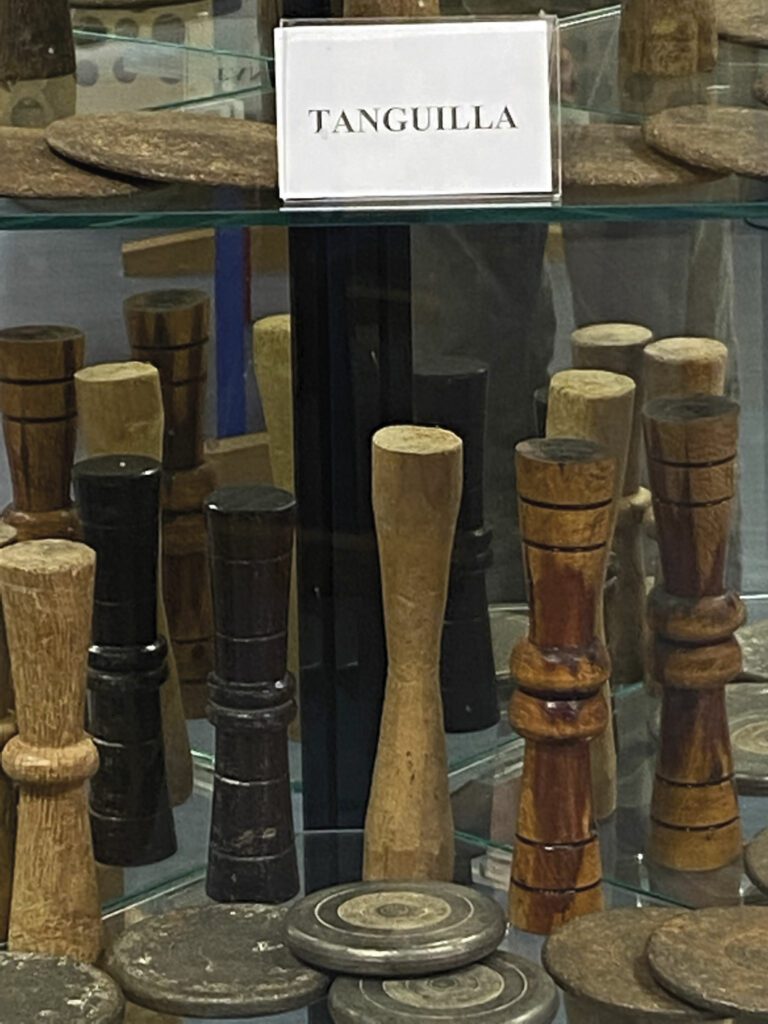

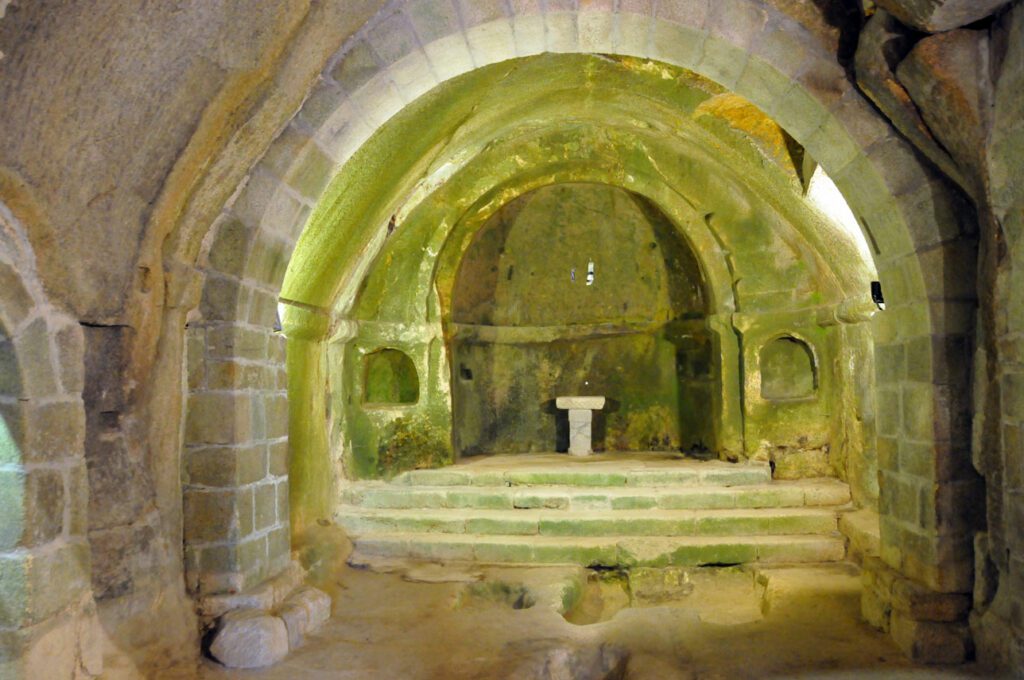

Quien quiera profundizar –y apasionarse– con las culturas prehistóricas palmeras, puede empezar por el Museo Arqueológico Benahorita, que está en los Llanos de Aridane. Recomendable como un primer paso para disfrutar después los paseos arqueoastrónomos, porque explica bien todo lo que conocemos de las creencias de los antiguos palmeros. Pero anote también el visitante el Centro de Interpretación Etnográfico y Parque Cultural La Zarza, en el municipio de Garafía, con dos zonas rupestres; el Parque Arqueológico de Belmaco, en el municipio capitalino, con diez cuevas naturales de habitación, una estación de grabados rupestres y, posiblemente, la residencia de los últimos reyes benahoaritas del cantón Tigalate-Mazo; el Parque Arqueológico El Tendal, en el Barranco de San Juan en Los Galguitos (San Andrés y Sauces), con su poblado de cuevas habitacionales, alguna de considerables dimensiones; y Benehauno o Centro de Interpretación de Petroglifos de El Paso, desde donde se puede caminar hasta las distintas zonas donde fueron hallados los petroglifos.

Las visitas culturales no pueden dejar de lado Santa Cruz de la Palma, capital de la isla y conjunto histórico artístico, para que conste que La Palma es más que naturaleza. En un primer vistazo, seguramente llamará la atención del viajero la Avenida Marítima y los balcones de madera multicolor que la jalonan, que componen el motivo arquitectónico más fotografiado de la ciudad. A partir de ahí, aires renacentistas, barrocos y neoclásicos surgen por doquier, como en el conjunto de la monumental de la Plaza de España, con la iglesia de El Salvador (s. XVI), el Ayuntamiento, la fuente de piedra y algunas casas de origen nobiliario. Ya en la «calle Real», como los santacruceros llaman a la vía principal de la localidad, conviene detenerse a observar la fachada de piedra basáltica del Palacio de Sotomayor o las cuatro alturas de balcones de la Casa de los Salazar, quizás hacer un alto en la coqueta Plaza del Borrero, con edificaciones de los siglos XVII y XVIII.

EN UN PRIMER VISTAZO, SEGURAMENTE LLAMARÁ LA ATENCIÓN DEL VIAJERO LA AVENIDA MARÍTIMA Y LOS BALCONES DE MADERA MULTICOLOR QUE LA JALONAN

La mayor parte de la Santa Cruz de La Palma que hoy conocemos creció a partir de 1553, cuando el pirata Le Clerc, el apodado «Pata de Palo» y que pasó a la historia sin más ‘mérito’ que el de incendiar la capital palmera, estuvo por la zona antorcha en mano. A partir de entonces, a la reconstrucción de la capital se añadió una contundente fortificación, como puede comprobarse con los castillos de Santa Catalina o el de San Fernando. Eran tiempos en los que la isla, al ser el último puerto en la ruta hacia América, adquirió creciente importancia. De hecho, Felipe II creó ahí el primer Juzgado de Indias: el lugar donde debían inscribirse todos los barcos que fuesen a comerciar al Nuevo Mundo si querían rentabilizar legalmente el viaje.

Créanos el lector si terminamos diciendo que este breve repaso a algunas de las cosas que más emocionan en La Palma es solo suspiro perdido en la atmósfera brillante de la isla canaria. Ya contamos alguna vez aquí que es paradigma de turismo sostenible, un paraíso para buceadores y avistadores de cetáceos, un mundo sorprendente en el que naturaleza, gastronomía, historia y paisanaje siempre dejan deseo de volver.

INFORMACIÓN

Visit La Palma

Avda. Marítima, 34

38700-Santa Cruz de La Palma

Tel.: 922 423 100

[email protected]

https://www.visitlapalma.es/

Astro La Palma

Travesía Cancajos 2, local B1

38712-Los Cancajos

Tel.: 622 805 618

[email protected]

https://lapalmastars.com/

Fancy II

(Cetáceos y volcán desde el mar)

38770-Tazacorte

Tel.: 609 531 376

[email protected]

https://fancy2.com/

Isla Bonita Tours

(Volcán desde tierra)

38712-Los Cancajos

Tel.: 616 419 026

[email protected]

https://www.islabonitatours.com/

ALOJAMIENTOS

(Cat.: Hotel Emblemático)

Hacienda de Abajo

Miguel de Unamuno, 11

38770-Tazacorte

Tel.: 922 406 000

[email protected]

http://www.hotelhaciendadeabajo.com

Holiday Time

Avda. Marítima, 33

38700-Santa Cruz de La Palma

Tel.: 822 907 463

[email protected]

https://holidaytimehotel.es/

Para no perderse

El juzgado de Indias en Canarias a través de las apelaciones al Consejo de Indias.

Francisco de Solano (ULPGC, Revista Coloquio de historia canario-americana, 1976).

Consideraciones históricas sobre el término caldera como concepto geológico, y el origen de la Caldera de Taburiente.

C. M. García Cruz (Rev. Acad. Canar. Cienc., Vol. XXXI, 2019).

No pudo ser en 2020 ni en 2021, pero llegados a 2022, y quizás por seguir el viejo dicho de que «no importa lo que pasa, sino lo que hacemos con ello», los organizadores de la distinción de Aranda de Duero como centro europeo del enoturismo han redondeado la oportunidad: «22 motivos para visitar Aranda de Duero en 2022».

No pudo ser en 2020 ni en 2021, pero llegados a 2022, y quizás por seguir el viejo dicho de que «no importa lo que pasa, sino lo que hacemos con ello», los organizadores de la distinción de Aranda de Duero como centro europeo del enoturismo han redondeado la oportunidad: «22 motivos para visitar Aranda de Duero en 2022».

El Día de las Librerías

El Día de las Librerías