ALDEA GLOBAL

El 'chip' nuestro

de cada día

Sin que nos diéramos cuenta, los circuitos integrados o chips se han ido haciendo presentes en nuestra vida. Quizás algunos pensásemos que solo en ordenadores y teléfonos móviles; craso error si es así: desde una humilde cafetera o un simple neumático, hasta cualquiera de los automóviles del mercado, por no hablar de aviones, instalaciones industriales, edificios…, esa especie de puntitos de silicio nos han invadido cual plaga. O nos han ayudado a mejorar nuestras vidas, que es otra forma de verlo. Pero, de repente, y como consecuencia de la pandemia, el mercado acusa falta de chips sin que nadie hubiese imaginado que algo así podía pasar. Sin capacidad productora y sin existencias, ya hace meses que se habla de la crisis de los semiconductores.

MELCHOR DEL VALLE

Pandemia, aislamiento, sector automovilístico y concentración de la producción son las cuatro «levaduras» que han hecho crecer la «masa» de la crisis. Si a esto añadimos las tensiones geopolíticas entre EE. UU. y China, básicamente, obtenemos la tormenta perfecta. Situémonos un poco: en cifras globales: el fabricante taiwanés Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, ocupa el primer lugar del mundo por ingresos, un 58,8 % (ranking de la consultora Gartner) y suministra el 80 % de unidades para automóviles (según un informe bain&co). Entrados en el terreno de los suministradores, Intel, Samsung y SK Hynix, los tres más activos, se apuntan el 35 % de las ventas mundiales (Gartner). Nótese que hablamos, por separado, de fabricantes y suministradores, aunque hay algunos que desarrollan ambas funciones. Es decir: un chip diseñado por AMD, marca AMD, por tanto, lo puede fabricar TSMC o la francesa United Monolithic Semiconductors, UMS (7,8 % del mercado). Cifras contundentes como «foto fija» de la concentración.

Aislamiento e imprevisión. Cuando, al poco de empezar 2020, casi todos los gobiernos del mundo, los más sensatos, al menos, aceptaron que el aislamiento era el único sistema para contener las infecciones, los fabricantes de coches entendieron que se avecinaba una caída de las ventas, como así fue, y frenaron la demanda de chips. Por otro lado, los fabricantes de equipos telemáticos –todo lo que significa teletrabajar, teleestudiar o teledivertirse durante los aislamientos– empezaron a pedir circuitos integrados como si no hubiese un mañana para atender los enormes incrementos de una demanda que, en muchos casos, se convirtió en producto de primera necesidad. Añadan, si quieren, los desarrollos de 5G y la atención que requieren los chips más avanzados y especializados.

Pero se empiezan a administrar vacunas, parece que las cosas mejoran y los fabricantes de automóviles ven que su mercado se mueve. «Bien: que manden chips ya, entonces», dijeron. Pero la respuesta fue «no»: los fabricantes están colapsados; se retrasan los suministros a los Apple, los PlayStation, los Nvidia, los HP… que tienen que aplazar o dosificar sus nuevos lanzamientos porque los circuitos no llegan. Y los fabricantes de automóviles, salvo Hyundai, que hizo un cierto acopio de circuitos, se ven en la obligación de paralizar total o parcialmente sus fábricas. Una idea de la situación la da la cifra del incremento de la demanda de chips en 2020: un 10,4 % más que en 2019 (Gartner). Hablamos de cerca de 400 mil millones de euros de facturación. Y tengamos en cuenta también que, a partir de 2014 y hasta 2019, la venta de chips para automóviles creció una media del 6,1 % anual.

Más fábricas de chips. Parece una conclusión lógica: si hay demanda de circuitos integrados, constrúyanse fábricas. Pero no es tan fácil. Los chips, que pueden ser muy sencillitos o ultra avanzados –la gama es enorme–, son en todos los casos componentes que requieren alta especialización de equipos técnicos y humanos. Y tiempo. Poner a punto una instalación supone unos tres o cuatro años de trabajo. De dinero, ni hablamos: calcúlenle a cada fábrica, y no muy grande, unos 10 mil millones de euros para «abrir la puerta»; solo una máquina de litografía (una especie de impresora de chips) significa invertir unos 85 millones de euros. Y añadan que poner un circuito en el mercado, desde que se empieza el proceso y estando la fábrica a pleno rendimiento, requiere unos tres meses.

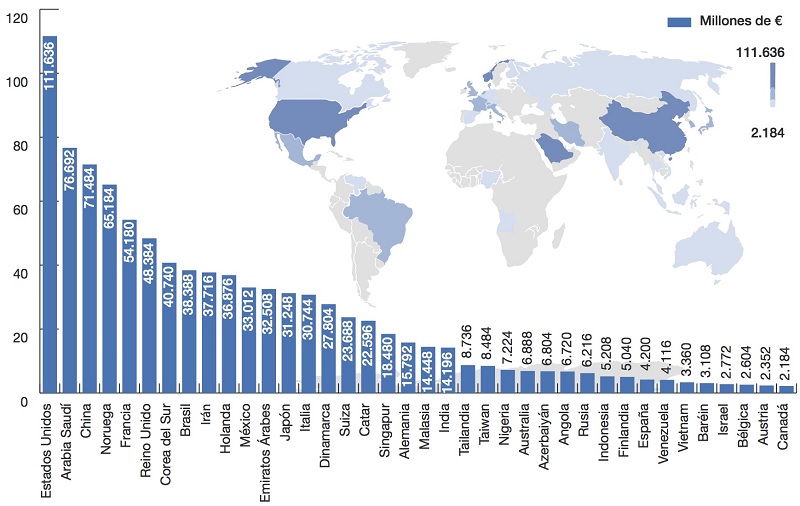

Citábamos al principio las tensiones geopolíticas. El panorama es complejo, pero podemos dejar aquí un esbozo en forma de objetivos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de poner sobre la mesa (julio de 2021) un plan de 52 mil millones de dólares (unos 45 mil millones de euros) para reforzar la fabricación nacional de chips. Thierry Breton, el exministro francés de economía y actual Comisionado del Mercado Interno de la UE, ha planteado la posibilidad de que la UE financie con 800 millones de euros, que provendrían de varios programas de inversión, entre ellos el fondo de recuperación Covid-19, la capacidad para producir chips de «nivel medio», como paso previo a un objetivo más ambicioso de aumentar la participación europea en el mercado global y producir circuitos más avanzados. Y China ha acelerado su plan estratégico Made in China 2025 (iniciado en 2015), poniendo su industria de semiconductores en el centro del plan, que fijó el objetivo de producir 267 mil millones de euros anuales en chips y satisfacer el 80 % de la demanda interna para 2030. Tienen algunas dificultades, porque una de las grandes apuestas estatales chinas, Tsinghua Unigroup, está abocada a ser fraccionada y vendida por problemas de liquidez (julio de 2021), pero siguen convencidos de que los progresos en la tecnología de los chips pueden «conducir a avances en otras áreas de la tecnología, entregando la ventaja a quien tenga los mejores chips».

¿Hasta cuándo? Que haya tantos sectores productivos pendientes de unos elementos casi microscópicos (su tamaño se mide en nanómetros o millonésimas de milímetro) es tremendamente desconcertante hasta para los más avezados analistas. Recuperar lo que podríamos llamar el «ritmo prepandemia» de producción, y conste que estamos hablando solo de suministro de chips, puede que se alargue hasta bien entrado 2022. Pero la siguiente cuestión es si ese «acelerón» por entregar circuitos «de los de antes» a las automovilísticas y las tecnológicas, fundamentalmente, no supondrá un parón en el avance hacia productos con mayores potencialidades, quizás incluso más baratos y ecológicos.

Porque hemos de seguir hablando de chips cerebrales y de los avances que pueden significar en medicina, a mayores de posibles extravagancias como las de Elon Musk o Mark Zuckerberg en este campo (hablan de chips implantados en el cerebro para traducir pensamientos en comandos para los ordenadores). O los chips neuromórficos, al servicio de la inteligencia artificial. Atentos a esto, porque el crecimiento de la informática neuromórfica apunta crecimientos enormes en dos o tres años. Y es probable, esta parece ser la tendencia, que el futuro esté en dejar que sea la inteligencia artificial la que cree los algoritmos necesarios para diseñar nuevos y superavanzados circuitos al servicio de la propia inteligencia artificial y, por ende, de la humanidad. Y no: no es ciencia ficción. Es algo que ya está entre nosotros y que no debería descontrolarse a causa de los intereses del consumo puro y duro.

Pero ¿qué demonios es un chip?

Solemos hablar de semiconductores, circuitos integrados, chips… Incluso de transistores. El semiconductor, normalmente silicio o germanio, es la materia prima, a la que, para empezar a hablar, se “dopa” (rebaja su pureza) en diferentes grados para poderla utilizar. Un transistor se construye a partir de una pieza monolítica de silicio dopado y actúa como un amplificador de corriente o como un interruptor de encendido / apagado, dependiendo de cómo se acciona su puerta o terminal base en el diseño. Un circuito integrado también está hecho de silicio, pero utiliza litografía para modelar un circuito completo en el chip resultante, que contiene hasta miles de millones de transistores individuales.

Es decir: chip es lo mismo que circuito integrado. Lo patentó en 1958 el ingeniero alemán Werner Jacobi para Siemens. Para darse una idea de lo que supone, el procesador Six-Core, Core i7 (Sandy Bridge-E) de Intel –lo tienen hoy muchos de nuestros mejores ordenadores, pero no es, ni de lejos, el más moderno de la industria– contiene 2.270 millones de transistores en una pieza de silicio de tamaño 434 mm². Calculen 30 millones de modernos transistores en la cabeza de un alfiler.

Para «imprimir» o «grabar» los chips se utilizan obleas de silicio de 300 mm o 12 pulgadas, con un grosor de 775 micrómetros y 99,9999999 % de pureza. En el proceso de fabricación, cada una de ellas da lugar a tres tipos de chips: los funcionales, los defectuosos y los no aprovechables. Los defectuosos (que no se imprimen exactamente como se han diseñado) son utilizables para productos menos exigentes. La rentabilidad en la fabricación estriba en la proporción entre unos y otros de los obtenidos en cada oblea.

Concentración de la producción de chips en unos pocos fabricantes, tensiones geopolíticas y pandemia: tormenta perfecta.

Por si las dudas

De la arena al silicio. “La fabricación de un chip”. Historia ilustrada. Intel Corporation (2009).

Nueralink (chips cerebrales). Empresa de Elon Musk.

¿Adivinarías cuánto se tarda en fabricar un chip de computadora? Revista Panorama. Santiago del Estero, Argentina (julio de 2021).

La bioquímica húngara

La bioquímica húngara

What have we learnt? Hechos salientes de una encuesta a los ministerios de educación sobre las respuestas nacionales a la COVID-19.

What have we learnt? Hechos salientes de una encuesta a los ministerios de educación sobre las respuestas nacionales a la COVID-19.

Protocolos y medidas: actuación para el desarrollo de la actividad educativa en la naturaleza ante el covid-19.

Protocolos y medidas: actuación para el desarrollo de la actividad educativa en la naturaleza ante el covid-19. Marco para la reapertura de las escuelas.

Marco para la reapertura de las escuelas.