ALDEA GLOBAL

Herederos de Neptuno

Es de común conocimiento que en el mar se pesca, que sobre sus aguas hay plataformas petrolíferas o eólicas, que sirve de vía de comunicación para grandes transportes y es zona de recreo para los cruceros turísticos; que es lugar en el que tender cables para comunicarnos entre continentes, buscar tesoros, explorar profundidades, sobrevolar su superficie, indagar en varias ramas de la ciencia o disfrutar de la paz de un crepúsculo en una tarde tranquila; que, en fin, es el centro sobre el que pivota toda la compleja industria turística de una zona costera. Hay quien ve en todo esto trabajo, investigación, futuro, descanso… Y hay quien ve dinero: cerca de 1,6 billones de euros anuales, para ser más concretos.

MELCHOR DEL VALLE

Por poner en contexto esto de la explotación oceánica, convendría recordar que existe la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (entró en vigor en 1994), que organiza, de alguna manera, quiénes y cómo podemos explotar el mar para nuestros distintos intereses. Esta normativa, que muchos consideran de las más importantes del siglo XX (aunque países como Israel, Estados Unidos o Venezuela no la hayan firmado), define zonas donde se establecen distintos derechos de, digamos, ‘propiedad’.

Zonas marítimas. Según dicha convención se tienen en cuenta cuatro zonas: el mar territorial, constituido por las 12 millas marinas (22,2 Km) de ancho a partir de la línea costera de cualquier país o estado que esté bañado por el mar; la zona contigua, que son 25 millas (46,3 Km) más contadas desde donde finaliza el mar territorial; la zona económica exclusiva, que añade un máximo de 200 millas (370,4 Km) a la anterior, y, finalmente, alta mar. Donde no hay espacio, por proximidad territorial, para esos límites, los Estados trazan una línea media divisoria. En España tenemos un ejemplo del que se habla con frecuencia: las aguas territoriales de Gibraltar y las nuestras. Imagine el lector, a la vista de este ejemplo, la cantidad de ‘medianas’ que hay por el mundo y la cantidad de discusiones por saber a quién pertenece el mar circundante.

Porque, desde el punto de vista de eso que llamamos ‘propiedad’, el país o estado correspondiente tiene la exclusiva de los derechos de explotación del mar territorial y está sometido a sus leyes. La zona contigua también está sujeta a las leyes del país con cuyo mar territorial delimita, aunque no queden definidos per se los derechos de explotación, que son similares a los de la zona litoral. En la zona económica exclusiva, el país o Estado poseedor tiene soberanía sobre esas 200 millas y toda la capacidad de explotación, incluso puede vender esos derechos. Alta mar, que también conocemos como aguas internacionales, es de todos y todos tenemos derecho de explotación, incluyendo los países no costeros. Una última cosa, en este resumen, para intentar no dejar detalles al margen de los que también hacen caja: sobrevolar aguas que no sean internacionales no es gratis.

Economía oceánica. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha definido la economía oceánica -algunos lo llaman más poéticamente ‘economía azul’- como “la suma de las actividades económicas de las industrias oceánicas, y los activos, bienes y servicios de los ecosistemas marinos”. De aquí salen esos 1,6 billones de euros anuales que decíamos al principio. Las proyecciones económicas muestran que este sector ‘azul’ crecerá más rápido que la economía mundial hasta 2030, lo que ha alertado a quienes se preocupan por el futuro del planeta, porque “ver el océano como un motor para el crecimiento económico futuro puede entrar en conflicto con las dimensiones sociales y ambientales de los objetivos de uso sostenible de los océanos, acordados a lo largo de décadas en compromisos y tratados internacionales”. La frase es del estudio El Océano 100: Empresas transnacionales en la economía oceánica realizado por las universidades Duke (EE.UU.) y de Uppsala (Suecia) con el Centro de la Resiliencia de Estocolmo, con datos de 2018 y publicado en la revista Science Advances de enero de 2021.

El estudio es un alegato a los riesgos de sobreexplotación y contaminación marina, pero lo que más sorprende es quiénes manejan esas cifras astronómicas en torno a los océanos: las 100 principales empresas del sector generan el 60 % de los ingresos ‘azules’ totales; es decir, en torno a un billón de euros. Esas empresas se dedican a la energía petrolera y gasística (las famosas plataformas), el transporte marítimo, la construcción y reparación naval, el equipamiento marítimo y la construcción, la industria pesquera a gran escala, el turismo de cruceros, las actividades portuarias y la eólica marina, aunque esta última solo representa un ‘pico’.

Los ‘jefes’. Ya se imaginan que la industria de todas ellas con mayores ingresos es la del petróleo y gas, que se lleva casi dos terceras partes (65 %) de la ‘tarta’ de los 100 grandes. De hecho, nueve de las diez primeras son de ese segmento, con una líder indiscutible de las 49 reseñadas, que es la saudí Aramco. La no petrolera del top 10 es la danesa A.P. Møller-Mærsk, dedicada al transporte marítimo. Para encontrar una industria que no sea de los tipos anteriormente mencionados tenemos que ir hasta el puesto 19, ocupado por el operador de cruceros británico-estadounidense Carnival Corporation & plc.

A partir del puesto 22 empieza a haber mayor variedad de segmentos, de los citados líneas más arriba, aunque no aparece la industria pesquera hasta el puesto 37, con la japonesa Maruha Nichiro. La única representante de la eólica marina, a la que hacíamos referencia, está en el nada desdeñable puesto 59. Se trata de la también danesa Ørsted, en cuya se web indica que “está clasificada como la mayor empresa de energía sostenible del mundo durante tres años consecutivos”. Un punto a favor entre generar ingresos y proteger el planeta.

Toque de atención. El Océano 100: Empresas transnacionales en la economía oceánica, no solo alerta, como antes indicábamos, sobre los riesgos de crecimiento incontrolado de la economía oceánica, sino que da pistas para que entre todos presionemos a los gobiernos, poniendo sobre el tapete que las arcas públicas de los Estados donde hay actividad petrolera y gasística, por ejemplo, reciben el 41 % de los ingresos que genera esta industria. También recuerdan a los medios financieros, dado que más del 60 % de esas cien principales están en Bolsa, que vivimos tiempos en los que los inversores miran con lupa el parámetro conocido internacionalmente como responsabilidad ESG: Environmental, Social y Governance (medioambiental, social y de gobierno corporativo).

Entre tanta cifra, en fin, quizás pase inadvertida una parte del informe en la que se hace referencia a que se han basado en la lista de industrias oceánicas que establece la OCDE, pero que son conscientes de que esta no es exhaustiva “debido a las limitaciones de datos, por ejemplo, al no incluir la pesca de captura a pequeña escala, las industrias emergentes como la biotecnología marina o la minería de fondos marinos, y los servicios ecosistémicos para los que los mercados aún no existen […]. Además, la industria del turismo marítimo y costero tuvo que limitarse a la industria del turismo de cruceros, debido a la falta de datos mundiales sobre la porción de la producción de otras empresas relacionadas con el turismo vinculada al océano”.

Más allá del ‘Top 100’

La industria de la generación eólica marina, que supone unos 31.170 millones de euros, solo tiene una empresa entre las cien primeras de la economía oceánica: la empresa pública danesa Ørsted. Pero en la lista de las compañías que figuran en este grupo está la única española que se cita en el estudio El Océano 100: Iberdrola. Son en total diez empresas las referenciadas, en las que encontramos también alguna conocida en nuestro país como las alemanas E.ON y Siemens.

El estudio El Océano 100, publicado en la revista Science Advances, es un alegato a los riesgos de sobreexplotación y contaminación marina

Por si las dudas

El Océano 100: Empresas transnacionales en la economía oceánica. Virdin, T. Vegh, J.-B. Jouffray, R. Blasiak, S. Mason, H. Österblom, D. Vermeer, H. Wachtmeister y N. Werner. Duke University (Durham, NC, EE. UU.), Stockholm Resilience Centre, Stockholm University (Estocolmo, Suecia), Uppsala University (Uppsala, Suecia). Publicado por Science Advances (enero 2021).

El Océano 100: Empresas transnacionales en la economía oceánica. Virdin, T. Vegh, J.-B. Jouffray, R. Blasiak, S. Mason, H. Österblom, D. Vermeer, H. Wachtmeister y N. Werner. Duke University (Durham, NC, EE. UU.), Stockholm Resilience Centre, Stockholm University (Estocolmo, Suecia), Uppsala University (Uppsala, Suecia). Publicado por Science Advances (enero 2021).

Océanos y Derecho del mar. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Naciones Unidas.de 2020).

Océanos y Derecho del mar. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Naciones Unidas.de 2020).

The Poseidon Principles. Asociación The Poseidon Principles (2019).

The Poseidon Principles. Asociación The Poseidon Principles (2019).

Las proyecciones económicas muestran que este sector ‘azul’ crecerá más rápido que la economía mundial hasta 2030

Geografía de la economía oceánica

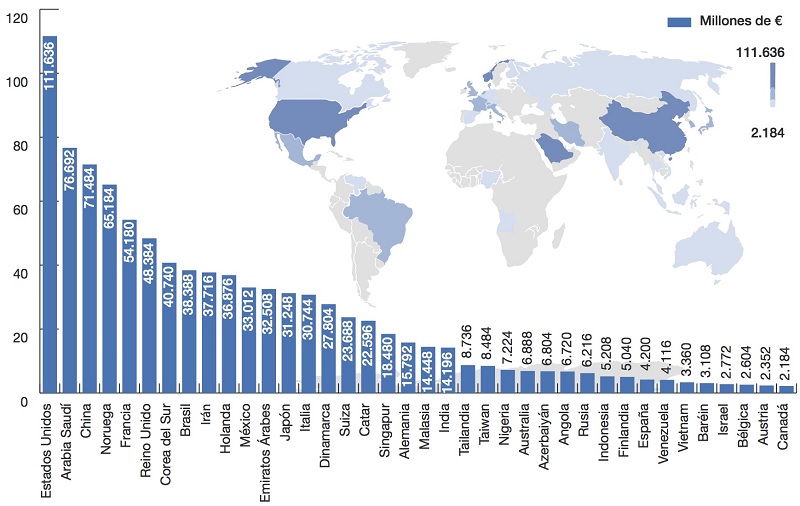

Según los datos del estudio El Océano 100: Empresas transnacionales en la economía oceánica, publicado en la revista Science Advances de enero de 2021, 38 países intervienen en la economía ‘azul’. Clasificados por facturación, España figura en el puesto 32. EE. UU., Arabia Saudí y China ocupan las tres primeras posiciones. La última es para Canadá.

Datos en millones de euros: elaboración propia.

What have we learnt? Hechos salientes de una encuesta a los ministerios de educación sobre las respuestas nacionales a la COVID-19.

What have we learnt? Hechos salientes de una encuesta a los ministerios de educación sobre las respuestas nacionales a la COVID-19.

Protocolos y medidas: actuación para el desarrollo de la actividad educativa en la naturaleza ante el covid-19.

Protocolos y medidas: actuación para el desarrollo de la actividad educativa en la naturaleza ante el covid-19. Marco para la reapertura de las escuelas.

Marco para la reapertura de las escuelas.

The Oldest Company in Almost Every Country (That is Still in Business).

The Oldest Company in Almost Every Country (That is Still in Business).  Las claves del éxito de la competitividad del sistema empresarial japonés.

Las claves del éxito de la competitividad del sistema empresarial japonés.  El Mittelstand alemán: datos y reflexiones sobre un modelo de éxito.

El Mittelstand alemán: datos y reflexiones sobre un modelo de éxito.  Fuente: INE (https://bit.ly/36wNe6f)

Fuente: INE (https://bit.ly/36wNe6f) ANTONIO GARAMENDI,

ANTONIO GARAMENDI,

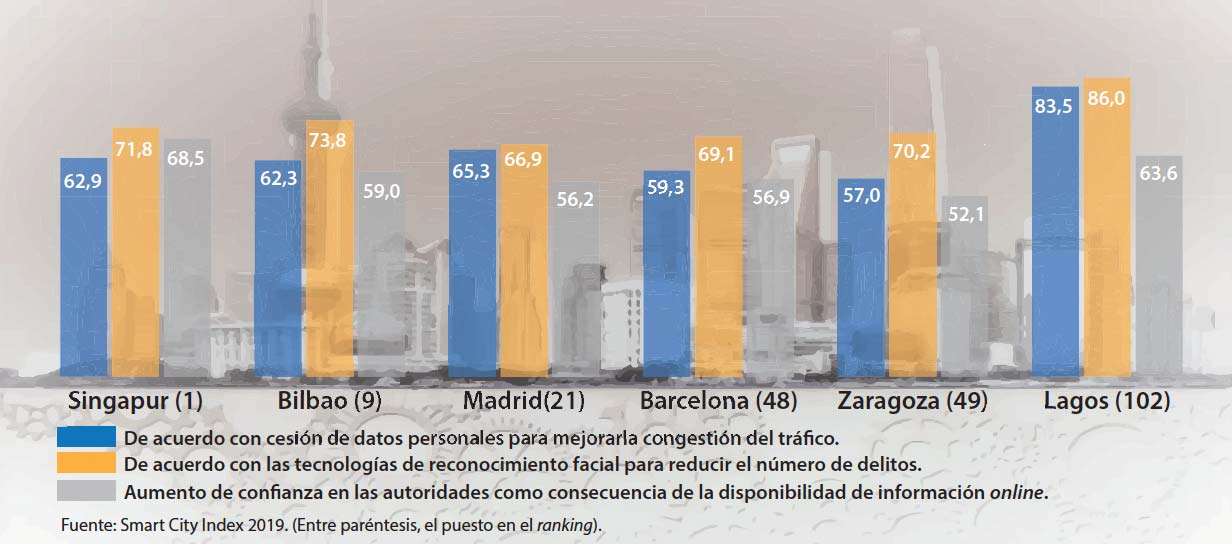

Smart City Index 2019.

Smart City Index 2019.  Las ciudades del futuro: inteligentes, digitales y sostenibles.

Las ciudades del futuro: inteligentes, digitales y sostenibles.  Smart Cities Study 2019.

Smart Cities Study 2019.  CARMELO ENCINAS,

CARMELO ENCINAS,