ALDEA GLOBAL

El poder de las ‘tierras raras’

MELCHOR DEL VALLE

- X: @mechiva

- Mail: [email protected]

Cuando decimos que los minerales presentes en las ‘tierras raras’ no son escasos, queremos indicar que algunos son tan abundantes como el mismísimo cobre y bastante más que el oro o la plata. La rareza, por llamarlo así, es que no están presentes por sí mismos en la naturaleza, porque se encuentran unidos a otros minerales. Lo que no es raro, por añadir algo más de contexto, es que estemos ante una discutible traducción de un término inglés: rare earths.

LA DEMANDA DE LOS MINERALES ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LAS TIERRAS RARAS SE DUPLICARÁ CON CRECES PARA 2030 Y SE TRIPLICARÁ PARA 2040, SEGÚN LA AIE

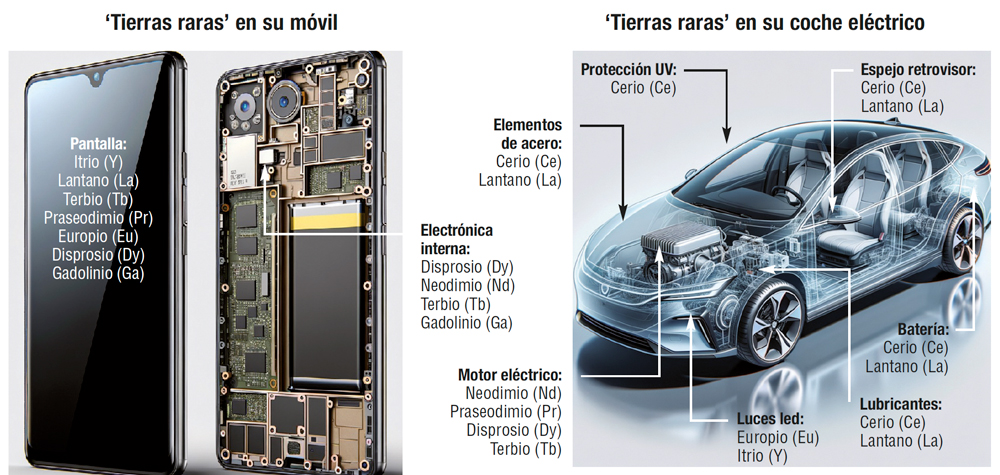

Recién llegados

La humanidad no tuvo conocimiento de esos minerales hasta finales del siglo XVIII. En los años siguientes fuimos aprendiendo a extraer cada uno de los elementos que componen el conjunto que hemos acabado denominando ‘tierras raras’ y tuvo que terminar la II Guerra Mundial para que empezásemos a encontrar aplicaciones. Ahora los usamos en cosas tan cotidianas como los billetes de euro, para que no sea fácil falsificarlos; tan imprescindibles como los equipos de resonancia magnética; o tan temibles como el guiado de los misiles de crucero. Nuestros móviles, ordenadores, vehículos híbridos y eléctricos, muchos electrodomésticos… En efecto: todo lo que lleve el apellido ‘tecnología’ depende de alguno de esos diecisiete elementos.

Puede decirse que su existencia nos ayuda en nuestro día a día, pero no todo son virtudes. Su obtención es costosa y contaminante. Por un lado, los depósitos no son muy grandes y suelen estar dispersos, lo que encarece su extracción; por otro, para separar los elementos se usan ácidos y otros productos químicos que sueltan sustancias tóxicas con gran capacidad de contaminar los suelos y, por ende, las aguas subterráneas. Evitarlo con un correcto tratamiento supone un plus de encarecimiento. Y esto, sin tener en cuenta que algunos de estos minerales, tras el proceso de obtención, dejan en el medio ambiente residuos radiactivos.

Impacto económico

Según la plataforma Data Bridge Market Research (DBMR), que utiliza una red neuronal para analizar e integrar datos macro y micro, el tamaño del mercado de tierras raras en 2024 fue de 7.325 millones de euros, aunque hay algunas otras fuentes que lo sitúan hasta cerca de los 10.800 millones de euros. Por comparar, la cifra inferior supone 4,6 veces el PIB español del mismo año. En la proyección de DBMR a 2032, se calcula que la tasa de crecimiento anual compuesta, CAGR, será del 11,15% y que el tamaño del mercado superará los 17.000 millones de euros. El volumen de producción mundial de tierras raras en 2024 fue algo superior a las 390 kilotoneladas, de las que el 69,2% se obtuvieron en China.

El país asiático tiene casi el monopolio de producción minera, pero va más allá, porque procesa cerca del 90% de esos minerales críticos y dispone, además, de las mayores reservas, estimadas en 44 millones de toneladas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Vietnam, Brasil, Rusia e India, con 22, 21, 10 y 9,6 con millones de toneladas, respectivamente, lideran con China la relación de países con mayor volumen de reservas económicas probadas, que así se denominan. Ya sabemos ahora por qué Deng Xiaoping, en 1992, y en plena competencia mundial por el ‘oro negro’, ya lo tenía claro: “Los países de Oriente Medio tienen el petróleo; nosotros tenemos las tierras raras”.

Las tierras raras se incluyen en el grupo de los llamados ‘minerales críticos’, que son imprescindibles para casi todo lo que nos rodea en este primer cuarto del siglo XXI y cuya hegemonía no ha hecho más que empezar. Suele suceder, para desesperación de quienes desean analizar datos individuales, que están muy mezclados los aspectos económicos y diferenciar entre los críticos que no son tierras raras y estas suele ser complicado. Por centrar el comentario, recordemos que los minerales críticos, también llamados ‘estratégicos’, se definen en cada área geográfica según sus intereses. Por ejemplo, la lista de ellos en Estados Unidos es de 50 elementos mientras que en la Unión Europea es de 32. Lo coincidente es que en todas esas relaciones siempre figuran las tierras raras.

Pero es verdad que, de momento, hay minerales de este grupo que tienen una demanda tan alta, que eclipsan casi todo lo demás. Es el caso del cobre, sin el cual no podríamos transportar la energía eléctrica, cuya demanda en 2024 fue de 26.174 kilotoneladas (Kt), o del litio, imprescindible para las baterías, cuya demanda en 2024 fue de 205 Kt, frente a las 91 Kt de las tierras raras, según datos de la Agencia Internacional de la Energía en su informe Global Critical Minerals Outlook 2025. Hablamos, en todo caso, de minerales esenciales para las que entendemos como ‘energías limpias’, cuya demanda “se duplicaría con creces para 2030 y se triplicaría para 2040, alcanzando casi 35 millones de toneladas (Mt) anuales”, como explica el citado informe.

DENG XIAOPING EN 1992: “LOS PAÍSES DE ORIENTE MEDIO TIENEN EL PETRÓLEO, NOSOTROS TENEMOS LAS TIERRAS RARAS”

Geopolítica

Vueltos a las tierras raras, cuyo consumo actual es el doble que hace veinte años, y su previsible creciente importancia, nos quedamos antes en ese absoluto dominio del mercado por parte de China. EE. UU. no ve con buenos ojos la situación, faltaría más, y trata de encontrar recursos y soluciones para no ser tan dependiente del país asiático. Se puede entender así su interés por negociar con Ucrania la concesión de derechos mineros de ‘tierras raras’ a cambio de paz, en una complicada ‘partida de ajedrez’ con Rusia, dado que muchos de los terrenos explotables están en los territorios ucranianos ocupados tras la invasión. O el interés por Groenlandia, que ya intentó comprar en 2019, y sus enormes reservas.

Pero China va ganando la partida y no solo por los descubrimientos en el país de nuevos yacimientos. Entre sus inversiones mineras fuera de su territorio está el proyecto Kvanefjeld, precisamente en Groenlandia, en asociación con una empresa de Australia, país este último que también puede presumir de abundantes reservas. Es más: la única mina de tierras raras en activo de EE. UU., Mountain Pass, en California, que hoy es una sombra de lo que fueron sus expectativas hasta los años ochenta del pasado siglo, exporta la mayoría de su producción a China para su refinado con el fin de abaratar costes. Y es verdad que los americanos han hecho algún movimiento en el último lustro, como el acuerdo de instalar en tierras australianas una planta de procesamiento, poca cosa en el contexto internacional.

LA UNIÓN EUROPEA QUIERE SER AUTOSUFICIENTE CON EL PLAN PRESENTADO EN 2020, LA EXPLOTACIÓN DEL YACIMIENTO DE SUECIA Y LAS NEGOCIACIONES CON KAZAJISTÁN

Los BRICS+ y la UE

Países como Rusia, Brasil o India, asociados con China en el grupo de carácter político y económico internacional de países emergentes, y alternativa al G7 occidental, cuentan con enormes reservas de tierras raras y, al menos por el momento, no parecen muy preocupados por seguir dependiendo de las pautas marcadas por lo chinos. La situación, para la Unión Europea, es diametralmente opuesta porque quiere ser autosuficiente o eso pretende con el plan presentado en 2020. No parece misión fácil si se tiene en cuenta que los europeos importamos el 98% de las tierras raras que utilizamos.

Una línea de trabajo para recudir esa dependencia es el reciclado, que de momento no es solución viable por los altos costes para recuperar los metales. Quizás tengamos un respiro con el descubrimiento en 2023 de un gran yacimiento de tierras raras en Suecia, de momento el mayor de Europa. Y veremos qué pasa con Kazajistán, que, en abril de 2025, justo después de la Primera Cumbre UE-Asia Central, anunció el descubrimiento de su mayor depósito de tierras raras, estimado en unos 20 millones de toneladas. La república ex soviética es proclive a Europa y ha implementado un Plan de Acción Individual de Asociación con la OTAN, pero es fronteriza con Rusia y China, también con Turquía. Entre estos tres países y EE.UU., seguro que les están saliendo muchos ‘novios’ a los kazajos.

Los diecisiete magníficos

El grupo de ‘tierras raras’ está compuesto por catorce lantánidos, y tres metales de transición, aunque uno de ellos, el lutecio, se incluye en ocasiones entre los lantánidos por tener un número atómico similar a estos. Estos son sus símbolos, números atómicos y nombres:

PARA SABER MÁS

Rare Earths. Seeking West‘s Strategic Responses to China‘s Dominance.

Raigirdas Boruta. Geopolitics and Security Studes Center, Lituania (2025).

Mapa de los impactos y los conflictos de las tierras raras.

Retos para una transición verde y digital.

Mariana Walter, Clàudia Custodio, John Feffer y Volahery Andriamanantenasoa.

ODG, Atlas de Justicia Ambiental, Institute for Policy Studies y CRAAD-O (2023).

Minerales críticos: datos básicos.

Murtiani Hendriwardani e Isabelle Ramdoo.

The International Institute for Sustainable Development, Canadá (2022).

La Fundación Notariado y el Colegio Notarial de Madrid han organizado varios encuentros para analizar las reformas legales e incentivos fiscales necesarios para impulsar en España los llamados pactos asistenciales de ayuda mutua, orientados a dar respuesta a los retos que plantean las nuevas realidades sociales.

La Fundación Notariado y el Colegio Notarial de Madrid han organizado varios encuentros para analizar las reformas legales e incentivos fiscales necesarios para impulsar en España los llamados pactos asistenciales de ayuda mutua, orientados a dar respuesta a los retos que plantean las nuevas realidades sociales.

Las sesiones son celebradas de forma online y, al finalizar cada una de ellas, se pone a disposición de los interesados el video de la sesión, la presentación y los materiales complementarios en la página web de Fundación Notariado. Además, también existe la posibilidad de volver a escuchar la sesión a través del podcast de Fundación Notariado Práctica Notarial, disponible en la plataforma Spotify.

Las sesiones son celebradas de forma online y, al finalizar cada una de ellas, se pone a disposición de los interesados el video de la sesión, la presentación y los materiales complementarios en la página web de Fundación Notariado. Además, también existe la posibilidad de volver a escuchar la sesión a través del podcast de Fundación Notariado Práctica Notarial, disponible en la plataforma Spotify.