¿Cuáles son las principales líneas de actuación de su Ministerio?

Cuando llegué al Ministerio de Industria y Turismo tenía claro cuál era el principal objetivo: gestionar el proceso de reindustrialización de España a través de la descarbonización y la digitalización de nuestra economía. Gracias al apoyo del Gobierno, a la colaboración de las empresas y a los Fondos Next Generation estamos afrontando un escenario internacional complejo, protegiendo a los ciudadanos y fortaleciendo nuestra capacidad económica e industrial, en el presente y pensando en el futuro.

Tenemos la oportunidad de acelerar y avanzar en la transformación de nuestra economía y los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) nos están ayudando a conseguirlo. Estos recursos han supuesto un punto de inflexión en la política industrial y abren un escenario de oportunidades para aumentar nuestra capacidad productiva y la competitividad del sector. Nuestro reto es que todos estos recursos sigan llegando, lo antes posible, a nuestras empresas.

“NO HAY MEJOR INSTRUMENTO PARA CONSOLIDAR NUESTRA POLÍTICA INDUSTRIAL QUE LA NUEVA LEY DE INDUSTRIA Y AUTONOMÍA ESTRATÉGICA”

¿Cómo está afectando al desempeño de estas actuaciones la guerra arancelaria de la Administración Trump?

Es un escenario complejo, que cada día toma un cariz distinto. Ante esta situación, el Gobierno de España ha respondido apostando por la unidad, la negociación y la defensa de una Europa todavía más fuerte. Por eso hemos anunciado el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, a la vez que seguimos apostando por la vía de la negociación.

El plan del Gobierno va a movilizar 14.100 millones euros. Un plan que será adicional a la estrategia que está diseñando la Comisión Europea. Las medidas en las que hemos trabajado tienen un doble objetivo: proteger a empresas y trabajadores, pero a la vez hacer también de esta guerra comercial una oportunidad para la modernización e internacionalización de nuestro tejido productivo.

¿Necesita Europa una estrategia industrial comunitaria?

Europa se enfrenta a una competencia tecnológica y unas tensiones geopolíticas que nos deben hacer reflexionar sobre los objetivos industriales a nivel comunitario. En primer lugar, destacaría la necesidad de una transición limpia de la economía. El objetivo es impulsar la competitividad y la autonomía estratégica europea a través de una reindustrialización justa y sostenible, frente a los vaivenes provocados por la política arancelaria norteamericana.

Otro aspecto que habría que abordar es la simplificación de la regulación y la gestión de las ayudas públicas. Reducir la carga regulatoria sin renunciar a la transición verde y la tecnológica y, por supuesto, sin renunciar a los derechos de sus ciudadanos y trabajadores. Queremos campeones europeos y empresas que compitan internacionalmente. Para ello hay que encontrar un equilibrio entre la regulación y la libertad de empresa. La simplificación -que no desregulación- es muy importante para nuestra competitividad, fortaleza y liderazgo. Necesitamos impulso industrial y descarbonización a la vez. Es fundamental contar con unos precios energéticos competitivos

Desde su Ministerio se gestionan fondos europeos y de competitividad para la mejora del sector industrial. ¿A qué proyectos se están destinando?

Los fondos europeos se traducen en España en los PERTE. El departamento que dirijo gestiona varios. Uno de los más transversales y ambiciosos es el PERTE de Descarbonización Industrial, que abarca todos los sectores productivos. Los ya implantados en nuestro territorio, que quieren evolucionar hacia procesos más sostenibles, y también a los que quieren comenzar su actividad con procesos innovadores y verdes. Hablamos de un PERTE que supondrá una inversión pública total de 3.000 millones de euros y la creación de 8.000 puestos de trabajo. Toda una oportunidad para reindustrializar nuestro país y lograr un mejor posicionamiento a nivel europeo y global.

Otro PERTE que quiero poner en valor es el del Vehículo Eléctrico y Conectado. Gracias a los más de 4.000 millones de euros de inversión pública hemos conseguido atraer importantes inversiones en España, como las gigafactorías de Sagunto de Volkswagen, la de Figueruelas de la mano de CATL y Stellantis, o la de Navalmoral de la Mata de Envision. Además, estamos aportando ayudas para la compra de vehículos eléctricos y cargadores gracias al Plan Moves III. El objetivo es convertir a España en un hub de movilidad eléctrica y sostenible.

El anteproyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica sigue pendiente de tramitación en el Congreso. ¿Cree posible llevarla a término en esta legislatura?

Este es el mejor momento para consolidar la política industrial que estamos desarrollando y no hay mejor instrumento para conseguirlo que la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que define y estructura todos los elementos que están contribuyendo a que nuestra industria sea más competitiva.

“LA SOSTENIBILIDAD DEL MODELO TURÍSTICO ESPAÑOL NO SOLO NO ESTÁ EN DUDA, SINO QUE ES LA CLAVE DEL PROCESO DE REVOLUCIÓN QUE VIVE EL SECTOR”

Hablamos de un nuevo marco legislativo que dotará a los sectores productivos de mayor seguridad, que fomenta la autonomía estratégica, blindando en nuestro territorio sectores clave para nuestra economía, y que adapta la ley a la realidad industrial de nuestro país: tenemos una industria moderna, digitalizada y que avanza de forma decidida hacia la descarbonización, conceptos que, a día de hoy, no aparecen reflejados en la Ley de Industria del año 1992.

Hablamos de una profunda transformación industrial, pero también de los procesos en materia de sostenibilidad y digitalización…

El proceso de digitalización no tiene vuelta atrás. Desde el Gobierno estamos apostando por digitalizar las empresas y hemos puesto en marcha diferentes programas, como el Kit Digital, para hacer de nuestra economía un sector puntero en la utilización de las nuevas tecnologías.

Y contamos con el PERTE Chip que, en mi ámbito, tiene como objetivo reforzar las capacidades de diseño y producción de la industria de la microelectrónica y los semiconductores en España desde una perspectiva integral, así como favorecer la autonomía estratégica nacional y de la UE en este sector.

Precisamente, en el ámbito tecnológico y de la digitalización el Notariado español es reconocido como un referente a nivel mundial.

Precisamente, en el ámbito tecnológico y de la digitalización el Notariado español es reconocido como un referente a nivel mundial.

Este Gobierno valora muy positivamente la colaboración público-privada en todos los ámbitos. En este caso reconozco la labor del Notariado como elemento esencial en la gestión de los diferentes trámites de su competencia. Las nuevas tecnologías son un elemento esencial para lograr estos objetivos reduciendo trámites y molestias a los ciudadanos.

Bajo el paraguas de su Ministerio también está el sector del turismo, clave para nuestra economía. Le pregunto: ¿es sostenible el modelo turístico español?

El modelo turístico español está en plena transformación. Su sostenibilidad no solo no está en duda, sino que es la clave del proceso de revolución que vive el sector. Nosotros hablamos, para garantizar el éxito del nuevo modelo turístico, de profundizar en la triple sostenibilidad: económica, social y medioambiental. Y para lograrlo debemos concienciarnos en que el turismo hay que gobernarlo con políticas públicas audaces y comprometidas con la generación de riqueza y su redistribución en la sociedad.

“HE PEDIDO EN EUROPA MEJORAR LAS INTERCONEXIONES ELÉCTRICAS. ESTAMOS MUY POR DEBAJO DE LAS EXIGENCIAS DE LA COMISIÓN”

Hace unas semanas, nuestro país acogió en Segovia la 123ª reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo. ¿Qué conclusiones han alcanzado en este encuentro?

La cita de La Granja ha sido especial. De esta reunión ha salido la propuesta de una nueva secretaria general, Shaikha Al Nowais. ONU Turismo comienza una nueva etapa que debe servir para reforzar su papel como organismo de referencia que lidere la transformación sostenible del sector. Y precisamente sobre la sostenibilidad ha girado buena parte de los debates.

Sostenibilidad, pero también innovación, nuevas perspectivas y mercados, importancia del capital humano y social, etc. El turismo ha de ser motor de creación de riqueza, prosperidad y cohesión a nivel global, y este Consejo Ejecutivo de ONU Turismo ha sido un buen ejemplo de cómo la comunidad internacional llega a consensos claros y útiles sobre su futuro.

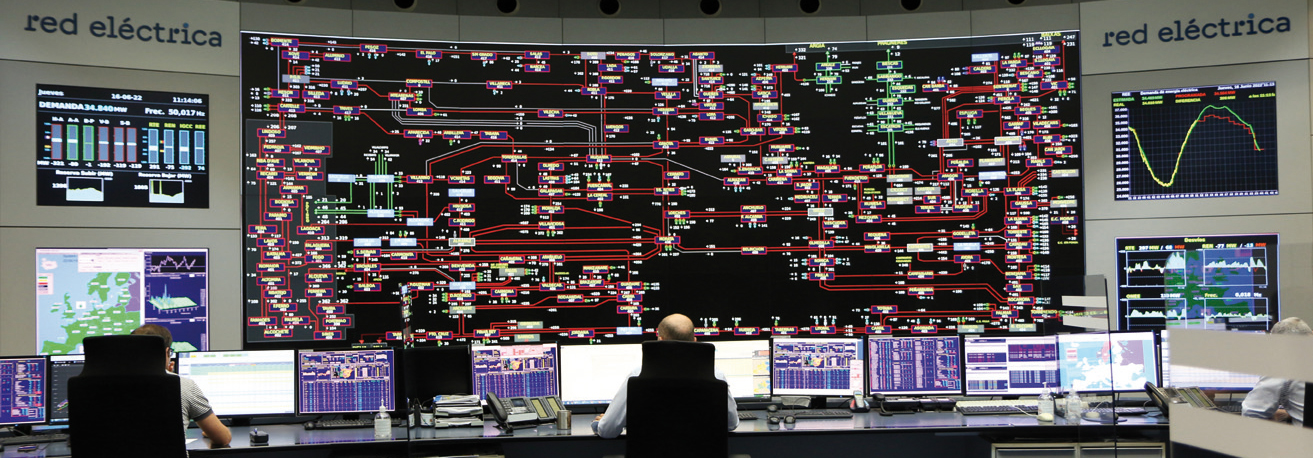

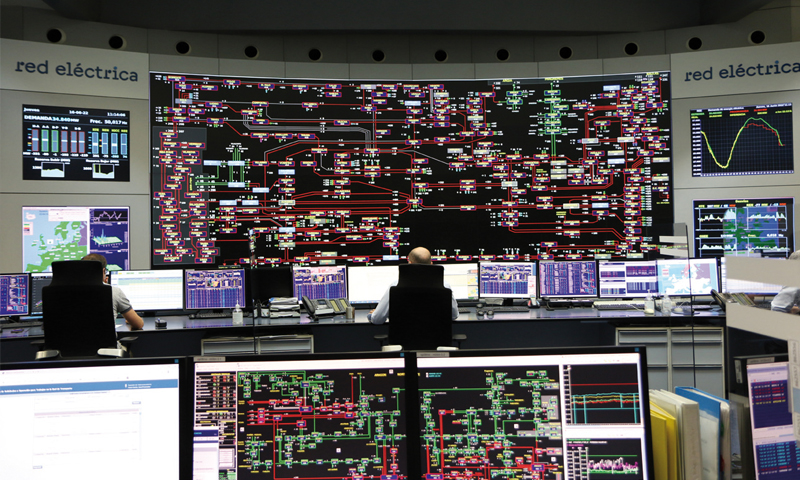

No puedo dejar de preguntarle por el reciente apagón eléctrico en la península… ¿Qué medidas considera que deberían adoptarse para proteger la red eléctrica española?

En primer lugar, quiero recordar que el Gobierno continúa estudiando los motivos del apagón. No quiero entrar en especulaciones. Prefiero dejar el asunto a los técnicos y expertos energéticos. En segundo lugar, me gustaría valorar positivamente la rápida y ágil reposición del servicio en tiempo récord partiendo de un ‘cero’ nacional. Lo que he pedido en Europa es mejorar las interconexiones. Estamos muy por debajo de las exigencias de la Comisión.

Precisamente, en el ámbito tecnológico y de la digitalización el Notariado español es reconocido como un referente a nivel mundial.

Precisamente, en el ámbito tecnológico y de la digitalización el Notariado español es reconocido como un referente a nivel mundial.