LA @

ESTHER PANIAGUA,

ESTHER PANIAGUA,

periodista y autora especializada en tecnología. Es una de las Top 100 Mujeres Líderes de España, nombrada Forbes 100 Most Creative People in Business.

Yo lo paro, y no paso

El escándalo fue mayúsculo. Pornhub, una de las webs de pornografía más conocidas, llenaba sus arcas con vídeos de violaciones de niños. Cientos de miles de videos de menores teniendo sexo o en situaciones vejatorias o de violencia sexual estaban disponibles en la plataforma. La polémica hizo que la empresa eliminase millones de vídeos subidos por usuarios y anunciase que solo los usuarios verificados podrían cargar nuevos vídeos en la web, pero el daño ya estaba hecho.

El caso de Pornhub es solo la punta del iceberg. Internet está plagado de personas que comercian con imágenes de menores de edad y aprovechan la poca precaución de los pequeños o de sus familiares y amigos al compartir todo tipo de imágenes online de forma pública. También comercian, por supuesto, con todo tipo de material de calado sexual, implique o no a menores. Otras veces lo que les mueve no es el ánimo de lucro, sino la venganza o, simplemente el morbo, la diversión y el afán de popularidad.

Las motivaciones de quienes comparten este tipo de contenido sean cuales sean, poco importan a las víctimas, a quienes les afecta por igual. Y esas víctimas, como constata la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), son en su mayoría mujeres y menores de edad. También las personas LGTBIQ+, no tanto con contenidos de carácter sexual sino agresiones y humillaciones.

A veces esos contenidos ni siquiera son reales. Las nuevas tecnologías permiten falsificar fotos, audio y vídeos hasta el punto de suplantar a cualquier persona sin que se note. Son los llamados deepfakes o falsificaciones hiperrealistas. La misma tecnología que usó Cruzcampo para ‘revivir’ a Lola Flores en un anuncio el pasado enero se usa a menudo para suplantar celebridades en contenido sexual, y esto es solo el comienzo.

Ante esta realidad cada vez más retadora, ¿qué hacer? ¿Ustedes como usuarias y usuarios, harían clic? Al fin y al cabo -pensarán muchos- un clic no mata a nadie. Parece una acción inocente, ¿verdad? Pero no lo es, porque cada clic envía un mensaje a la plataforma donde se aloja: es un contenido que la gente quiere ver y, por tanto, dicha plataforma seguirá promoviéndolo. No hay vuelta atrás.

El mismo clic basta también para reenviar cualquier mensaje vejatorio a decenas, centenares o miles de personas. Quien dice reenviar dice retuitear o compartir en cualquier red social. Es esa facilidad la que hace que los contenidos corran como la pólvora en internet. Que se viralicen en cuestión de horas, ayudados por los algoritmos: las secuencias de pasos automatizados que hacen funcionar las aplicaciones y plataformas online. Son superdifusores de desinformación y odio que priorizan lo que es tendencia, lo que la gente marca como “me gusta”, lo que comparte o donde hace clic.

¿Son esos algoritmos los culpables de la hiperdifusión de contenidos sexuales o violentos? No. No estos en sí mismos, pero sí, en buena medida, quienes deciden que las plataformas sociales y aplicaciones deben premiar y visibilizar aquello que sea tendencia, sin importar qué. Sin embargo, la responsabilidad no solo recae sobre ellos, porque ese tipo de contenido no se viralizaría si no hubiera muchos usuarios interactuando con él. El gran problema, entonces, es la gente que hace clic.

Ese tipo de contenido no se viralizaría si no hubiera muchos usuarios

interactuando con él. El gran problema, entonces, es la gente que hace clic.

Quienes dan pábulo a ese tipo de imágenes, vídeos y textos son a menudo usuarios más o menos promedio, a menudo con umbral de tolerancia al contenido sexual o violento algo mayor. Personas que no tienen clara la línea entre lo que puede ser ofensivo, discriminatorio vejatorio o peligroso y lo que no, que no se sienten agredidas por ese contenido y que (a veces) no se dan cuenta del impacto que puede tener su difusión.

Puede que esas personas sean siempre así, o puede que lo sean en un momento o en un día concretos. Puede incluso que, en determinadas circunstancias, esas personas fuéramos ustedes o yo. Puede que nos encontrásemos en la dicotomía: ¿reenviar o no? Ante la duda, la respuesta está clara: siempre “no”. ¿Siempre? Puede haber algunas excepciones cuando hablamos de pruebas de delitos sexuales, delincuencia o crímenes. Puede que en ese caso la difusión sea una herramienta de denuncia efectiva, pero también puede que al intentar realizar una buena acción solo contribuyamos a la humillación de los agraviados.

¿Entonces, qué sería lo correcto? Cuando hablamos de material que nos llega a través de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, la recepción se da a menudo en el marco de grupos de amigos, a veces disfrazada de ‘humor’. En ese contexto es importante hacer notar a quienes difunden ese tipo de contenido, que no hacen lo correcto. Puede resultar embarazoso, pero reír la gracia supondrá una recompensa a esa conducta y enviará un mensaje equivocado que provocará su repetición.

¿Y qué pasa cuando la difusión se da en otros canales, como en redes sociales o plataformas de vídeo como YouTube? Probablemente, pensarán, lo debido sería acudir a la policía. Pero bien sabemos que probablemente no lo harán, porque ello requiere de mucho más tiempo y paciencia que mover un dedo. La buena noticia es que hay un término medio, como bien explica en esta misma revista Gabriel Cruz: usar el Canal Prioritario de la AEPD para denunciar la difusión de contenidos sexuales o violentos. Su eslogan no lo puede transmitir más claro: ¿Lo pasas o lo paras? Yo lo tengo claro: lo paro, y no paso. ¿Y ustedes? El poder está en sus manos.

FRANCISCO JAVIER MARTÍN,

FRANCISCO JAVIER MARTÍN,

Francisco Aranda

Francisco Aranda Jaume Asens

Jaume Asens

Luis Santamaría

Luis Santamaría

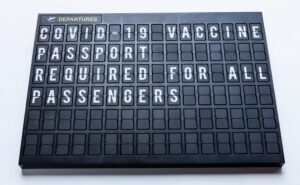

A pesar de las dudas, la Comisión Europea presentó su propuesta en marzo. Apenas dos meses más tarde, los negociadores del Consejo (que agrupa a los Estados miembros) y del Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo sobre los detalles de este documento, que acreditará quién ha sido vacunado, superado la enfermedad o una prueba covid.

A pesar de las dudas, la Comisión Europea presentó su propuesta en marzo. Apenas dos meses más tarde, los negociadores del Consejo (que agrupa a los Estados miembros) y del Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo sobre los detalles de este documento, que acreditará quién ha sido vacunado, superado la enfermedad o una prueba covid. Solo contendrá la información imprescindible, como el nombre, la fecha de nacimiento, el emisor del certificado y un identificador único vinculado a este último. En el caso de vacunación, el certificado informará sobre el tipo de vacuna y su fabricante, el número de dosis administradas y la fecha de vacunación. En el caso de certificado de diagnóstico, el documento detallará el tipo de prueba diagnóstica, la fecha y la hora de su realización, el lugar y el resultado. Si se trata de un certificado de recuperación, informará sobre la fecha del resultado positivo de la prueba de diagnóstico y el período de validez.

Solo contendrá la información imprescindible, como el nombre, la fecha de nacimiento, el emisor del certificado y un identificador único vinculado a este último. En el caso de vacunación, el certificado informará sobre el tipo de vacuna y su fabricante, el número de dosis administradas y la fecha de vacunación. En el caso de certificado de diagnóstico, el documento detallará el tipo de prueba diagnóstica, la fecha y la hora de su realización, el lugar y el resultado. Si se trata de un certificado de recuperación, informará sobre la fecha del resultado positivo de la prueba de diagnóstico y el período de validez.