EN SOCIEDAD

INSEGURIDAD JURÍDICA DE LA LEGISLACIÓN DE PAREJAS DE HECHO

La disparidad legislativa autonómica en materia de parejas de hecho, junto a una insuficiente regulación estatal, está generando una preocupante situación de inseguridad jurídica, con dudas, incluso, sobre su constitucionalidad en algunas comunidades autónomas. Esta ha sido una de las coincidencias más claras expresadas en el Foro Fundación Notariado Temas que importan sobre parejas de hecho celebrado en junio.

REDACCIÓN

- Mail: [email protected]

Todos los participantes reconocieron que la legislación debe cambiar: para la mayoría la solución pasa por la existencia de una ley estatal, aunque otros dudaron de que determinadas comunidades autónomas acepten una ley nacional que podría vulnerar sus competencias.

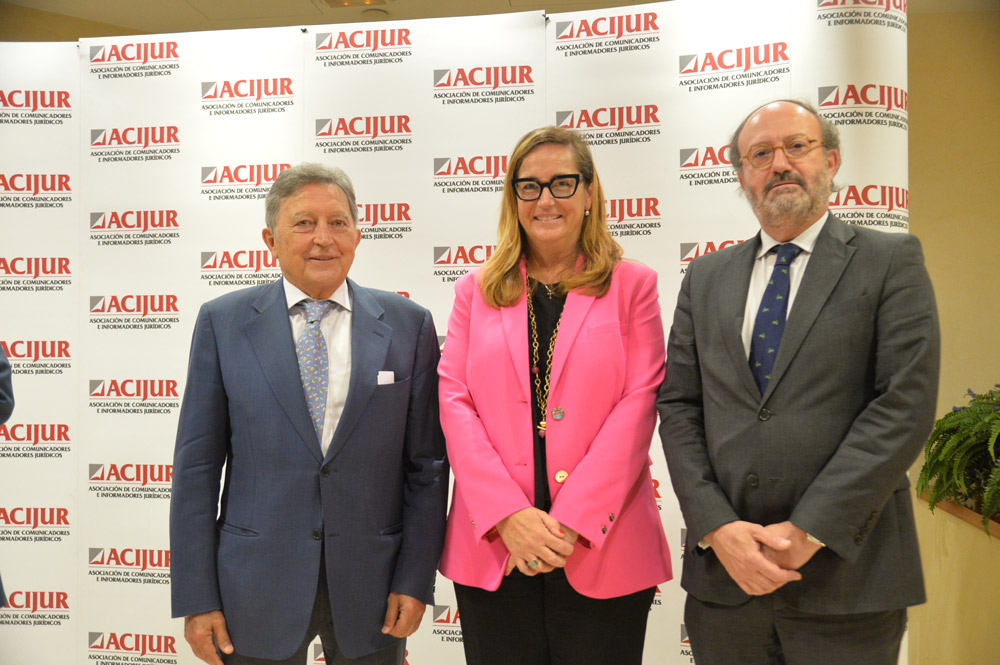

Parejas de hecho, una diversidad normativa nacional y autonómica. Impacto en los derechos y deberes de los miembros de la pareja fue el tema sobre el que debatieron Mar Galán, del área jurídica de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región de Madrid (Acurema); Silvia Oñate, presidenta de la Asociación Vida (Viudas de parejas de hecho); María Pérez Galván, vicepresidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA); Rafael Verdera, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia y Vicente Martorell, notario y moderador del acto.

Diversidad y pluralidad legislativa

La presentación corrió a cargo de José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de la Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado, quien puso de manifiesto la diversidad y pluralidad legislativa que acompaña a una realidad como la de las parejas de hecho, con una concurrencia de catorce normativas autonómicas. “Las leyes surgen con el paso del tiempo, aunque suelen llegar tarde; es algo que los notarios detectamos en nuestro contacto con las personas y que se refleja en nuestros protocolos. No hay nada más humano que una relación de pareja, ni tan importante para que la vida siga; es una realidad que no puede aislarse. Las leyes bienvenidas sean; sin perjuicio de que se armonicen», declaró.

PARA LOS PARTICIPANTES LA LEGISLACIÓN DEBE CAMBIAR. LA SOLUCIÓN PASA POR LA EXISTENCIA DE UNA LEY ESTATAL

Rafael Verdera fue determinante: «Un análisis objetivo de la regulación autonómica de uniones de hecho plantea serias dudas sobre su constitucionalidad”, dudas que clasificó en un triple plano: “Hay catorce normativas diferentes que fundamentalmente en el plano jurídico privado de las parejas de hecho abordan también cuestiones de carácter civil, y seis de esas comunidades no tienen competencias en la materia, y así lo ha planteado el Tribunal Constitucional con respecto a leyes como la valenciana o la madrileña”. Otro problema –dijo- es que casi todas esas leyes delimitan su ámbito de aplicación en función de criterios distintos como la vecindad civil, el empadronamiento o la residencia habitual, “lo que supone que, en función de cada una de esas leyes, los criterios de aplicación son distintos y nos podríamos encontrar con tres leyes confluyendo en regular una misma situación, en una materia que solo puede regular el Estado”. Apuntó como tercera objeción “y todavía más potente” la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional 93/2013, en relación con la ley navarra, donde se establece que solo se es pareja de hecho si se ha manifestado voluntariamente serlo a través de un registro o documento público, y que no son parejas de hecho, conforme al libre desarrollo de la personalidad consagrada constitucionalmente, aquellas que no han manifestado esa voluntad, aunque hayan convivido o tengan hijos en común.

Mar Galán reconoció que Acurema no recibe muchas preguntas sobre parejas de hecho y lo atribuye a un gran desconocimiento de que organizaciones de consumidores, abogados y notarios pueden asesorar sobre la materia: “Hace falta mucha pedagogía jurídica. Muchas parejas no conocen el procedimiento a seguir cuando se produce la ruptura y qué se hace con los bienes”, manifestó, aspecto en el que coincidieron todos los ponentes.

María Pérez Galván incidió en la necesidad de mayor seguridad jurídica: «Lo que vemos en los despachos es una enorme inseguridad jurídica. Recomiendo a mis clientes, que, además de un abogado, también tengan un ‘notario de familia’ para acordar pactos. Cuando existen crisis en las parejas, se entra en un limbo jurídico diferente para cada caso. Por mi experiencia puedo decir que las parejas de hecho tienen todas las obligaciones del matrimonio, pero ninguno de sus derechos. Es un agravamiento legislativo y procedimental muy doloroso». Mi consejo es pactar antes. Con la libre voluntad de las partes, puedes alcanzar el modelo económico que mejor se adapte a tus necesidades. Se gasta mucho dinero en la boda o en la luna de miel, pero no se va al notario o abogado de familia para determinar si la vivienda es privativa, en qué régimen puedes casarte, la hipoteca o el testamento; existen muchas implicaciones y falta mucha información», apuntó la letrada.

JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ PUSO DE MANIFIESTO LA DIVERSIDAD Y PLURALIDAD LEGISLATIVA EXISTENTE SOBRE LAS PAREJAS DE HECHO

Experiencia personal

Desde su experiencia personal y profesional, Silvia Oñate, como presidenta de la Asociación Vida, que agrupa a 1.800 mujeres viudas y madres de hijos e hijas huérfanos, recordó el germen de su asociación: «Al fallecer nuestras parejas, nuestros hijos se convertían en huérfanos de segunda categoría. En cuatro años, gracias a nuestro activismo, conseguimos alcanzar el necesario cambio normativo de equipar las pensiones de las viudas de parejas de hecho con las de los matrimonios, sin limitación de ingresos para el superviviente”.

Sin embargo, considera Oñate que no todo está hecho en este camino: “Nuestra pensión de viudedad no es compatible con una de jubilación o con otra de incapacidad permanente, como sí sucede con los matrimonios, aunque no lleguemos al tope máximo de la pensión de jubilación. Aún existen rocambolescas letras pequeñas que no se ajustan a Derecho y nos colocan en situación de inseguridad y discriminación arbitraria y desproporcionada”.

ES ACONSEJABLE QUE LAS PAREJAS DE HECHO HAGAN TESTAMENTO

Vicente Martorell expuso algunas consultas habituales que hacen en las notarías las parejas de hecho: «Hay casos de todo tipo, aunque lo más habitual es que me consulten sobre su régimen económico; qué les quedaría en caso de enviudar, derechos sucesorios, obligaciones fiscales, … hay muchas dudas”. El notario puso en valor la eficacia de la escritura pública: “Este documento permite acreditar la existencia de la pareja de hecho, homologando su eficacia y permitiendo pactar prácticamente lo que se quiera, con las limitaciones sucesorias propias de cada régimen autonómico. También es aconsejable el otorgamiento de testamento. Por ejemplo, a la hora de testar se puede aprovechar para definir el beneficiario de un seguro de vida. También sirve para discernir posibles conflictos sucesorios transfronterizos». «Hoy en día, los españoles no estamos adscritos a una única comunidad. Muchos nos desplazamos y residimos o trabajamos en varias autonomías. El legislador debe hacer frente a la carencia de normas y jurisprudencia estatales», concluyó.

Sobre una futura Ley de Familias

La non nata Ley de Familias también salió a relucir en otro momento del debate. En una próxima legislatura, la representante de Acurema demandó «una ley marco, contemplada desde una perspectiva de género, que regule los efectos de situaciones como la pensión de viudedad». Por su parte, Silvia Oñate pidió un reconocimiento a las parejas de hecho no registradas, pero con probada convivencia e hijos en común “y así reparar ese agujero de invisibilidad de mujeres viudas, mujeres que han formado una verdadera familia, aunque no estuvieran formalizadas». El catedrático de Derecho civil, por su parte consideró que una futura Ley de Familias podría ser una oportunidad magnífica para diseñar un sistema jurídico a medida de los intereses y distinta tipología de las parejas de hecho.

Foro ‘Temas que importan’

Con esta iniciativa, la Fundación Notariado desea abrir un espacio de conversación y diálogo con otras entidades y expertos para abordar temas de interés para la sociedad. La participación de representantes de la universidad, la economía, la empresa y la sociedad civil permite ofrecer una visión global e integral de los temas analizados para contribuir a la toma de decisiones.

Mar Galán,

asesora jurídica de Acurema: “Hace falta mucha pedagogía jurídica. Muchas parejas no conocen el procedimiento a seguir cuando se produce la ruptura”

Rafael Verdera,

catedrático de Derecho civil: "Un análisis objetivo de la regulación autonómica de uniones de hecho plantea serias dudas sobre su constitucionalidad”

Silvia Oñate,

viuda de pareja de hecho: “Nuestra pensión de viudedad no es compatible con una de jubilación ni con otra de incapacidad permanente”

Vicente Martorell,

notario: “La escritura pública permite acreditar la existencia de la pareja de hecho, homologando su eficacia”

María Pérez,

vicepresidenta de AEAFA: “Cuando existen crisis en las parejas, se entra en un limbo jurídico diferente para cada caso"