PRIMER PLANO

CONGRESO MUNDIAL DE DERECHO

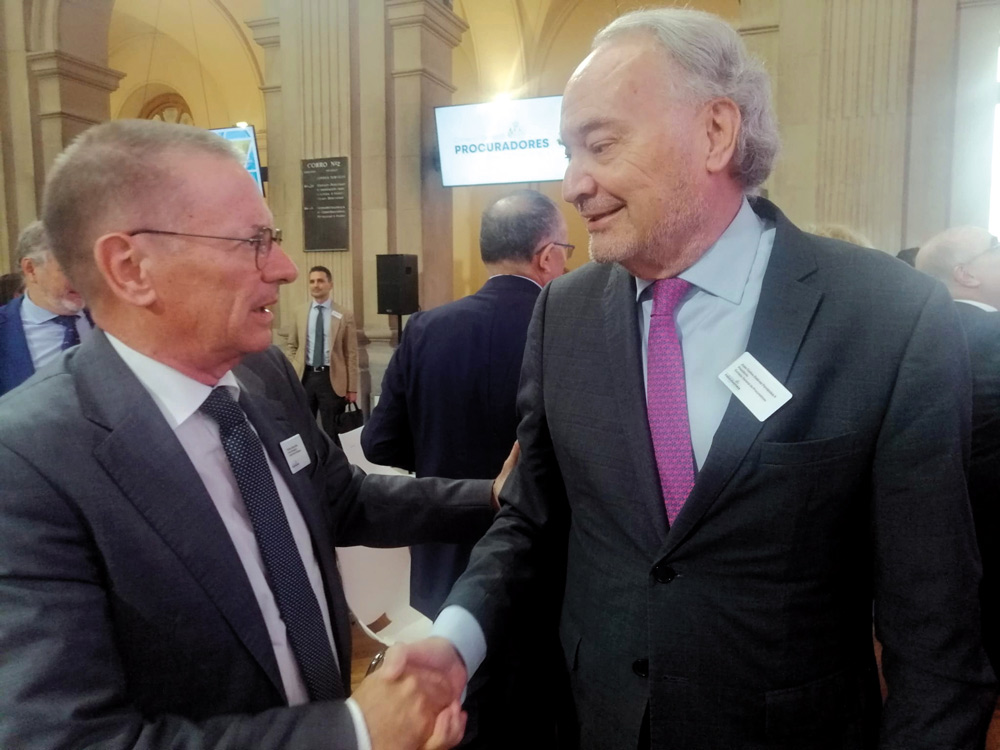

De izda. a dcha.: Justin Trudeau, el Rey Felipe VI, Ursula von der Leyen y Javier Cremades.

World Law Congress 2023

La World Jurist Association (Asociación Mundial de Juristas) celebró la 28ª edición del Congreso Mundial de Derecho en la ciudad de Nueva York, los días 20 y 21 de julio, coincidiendo con el 60º aniversario de la constitución de la asociación. El congreso, que se celebra cada dos años, estuvo articulado en torno al lema La paz a través del derecho y congregó presencialmente a más de 200 líderes mundiales y 2.000 juristas, entre los que destaca la participación de Su majestad el Rey Felipe VI, así como otros jefes de Estado, autoridades e importantes figuras del mundo del derecho y la política mundial.

La sede de la New York City Bar Association acogió la primera jornada del congreso, en la que cerca de 400 panelistas reflexionaron sobre los retos y necesidades de la sociedad para desarrollar su propio Estado de derecho, poniendo el foco sobre la gobernanza climática, la digitalización de la opinión pública y la protección del poder judicial.

SE EXPUSIERON LOS PROYECTOS IMPULSADOS POR EL NOTARIADO ESPAÑOL PARA EL INTERCAMBIO SEGURO DE DOCUMENTOS JURÍDICOS

Se articularon varios foros que versaron sobre las siguientes temáticas: Foro de Jueces y Estado de derecho Ambiental; Foro de Transición Energética y Clima; Foro Internacional de Justicia; Foro de Derechos Humanos; El Estado de derecho: perspectiva mundial; Foro Mundial de Abogados; Entorno digital: libertad de expresión e IA; y la visión de los jóvenes sobre el Estado de derecho y las propuestas para el futuro.

En clave nacional, más de 40 juristas españoles participaron en las 53 mesas de debate organizadas. El delegado del Consejo General del Notariado para Iberoamérica y decano del Colegio Notarial de las Islas Canarias, Alfonso Cavallé, moderó la mesa dedicada a El Estado de derecho mediante la circulación de documentos judiciales y documentos notariales; en la que participaron como panelistas el secretario general de la Conferencia de Ministros de Iberoamérica (COMJIB), Enrique Gil Botero; la fiscal del Tribunal Supremo y fiscal jefa de la Fiscalía Especial Antidroga, Rosa Ana Morán Martínez; y la delegada del Consejo General del Notariado para asuntos económicos, Carmen Boulet.

Enrique Gil Botero centró su exposición en torno a la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed), una plataforma tecnológica de cooperación, en materia civil y penal, entre los ministerios de justicia, las fiscalías o procuradurías generales y los organismos judiciales de los países iberoamericanos. «A través de la cooperación jurídica internacional, podemos superar las barreras geográficas y culturales, y enfrentar de manera conjunta amenazas como el crimen organizado y mejorar de esta forma la justicia», resaltó.

En este sentido, Rosa Ana Morán explicó las características del sistema Iber@, una red diseñada por el Notariado español que permite la transmisión directa y segura de datos entre los puntos de contacto de IberRed. La fiscal expresó que la posibilidad de conectar con videoconferencias seguras sitúa al mecanismo Iber@ como uno de los más útiles para la cooperación, fomentando el ahorro de costes, las garantías de autenticidad y la seguridad mediante una de las tecnologías más avanzadas en el ámbito del auxilio judicial internacional. Asimismo, Carmen Boulet abordó la circulación del documento notarial en el ámbito internacional y la seguridad jurídica necesaria.

Premio mundial de la paz y la libertad.

Durante la ceremonia de clausura, celebrada en la sede neoyorquina de las Naciones Unidas, Su majestad el Rey Felipe VI fue el encargado de entregar el World Peace & Liberty Award 2023, concedido a la Comisión Europea por su labor legislativa y su aplicación del Estado de derecho.

En su intervención, el Rey destacó la importancia del World Law Congress como espacio de aprendizaje e intercambio de ideas y conceptos jurídicos, aspectos que consideró cruciales para construir un consenso jurídico mundial que reconozca la dignidad inherente a todas las personas: «Los resultados de las discusiones en los diferentes paneles serán de sumo interés y valor para legisladores, reguladores, jueces, juristas y líderes de todo el mundo».

FELIPE VI: «LOS RESULTADOS DE LAS DISCUSIONES SERÁN DE SUMO INTERÉS Y VALOR PARA JURISTAS Y LÍDERES DE TODO EL MUNDO»

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, recibió el premio de manos de Su majestad –que fue distinguido con este galardón, considerado el Premio Nobel de Derecho, en el año 2019–, con laudatio de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. En su discurso, von der Leyen resaltó que la misión de la Comisión está directamente relacionada con la promoción del Derecho internacional y la paz mundial. «A medida que el mundo cambia, nuestros derechos fundamentales deben estar constantemente garantizados por la ley, para que los derechos de todas las personas sean realmente iguales, así como para preservar nuestro planeta y nuestro clima», enfatizó.

Medallas de honor de la WJA.

En el evento también se hizo entrega de las Medallas de Honor de la WJA a personalidades e instituciones destacadas, en reconocimiento a su labor de fomento del Estado de derecho. Fueron condecorados la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas; Eric Adams, alcalde de Nueva York; David Mills, profesor de la Universidad de Stanford; Martin Baron, exdirector del Washington Post y del Boston Globe; Santiago Martínez Garrido, secretario general y secretario del Consejo de Administración de Iberdrola; Brad Karp, presidente de Paul Weiss y fideicomisario de la World Law Foundation; y Jed Saul Rakoff, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Además, se concedió la Medalla de honor Ruth Bader Ginsburg a la exjueza del Tribunal Supremo de Canadá, Rosalie Abella. Este reconocimiento se concede a abogadas cuyas carreras han roto el techo de cristal, generando valor para la sociedad al promover la igualdad de género, la democracia y el Estado de derecho.

El español Javier Cremades, presidente de la World Jurist Association, puso el broche final al acto de clausura con un discurso en el que repasó algunas de las líneas de trabajo fundamentales de esta edición y animó a la participación de los presentes en el próximo Congreso Mundial de Derecho, que se celebrará en 2025 en la República Dominicana.