LA @

La irrupción de internet y, sobre todo, la extensión de la fibra a partir del año 2000, prometían un terremoto que iba a democratizar el acceso a oportunidades independientemente de quiénes éramos o dónde estábamos. Pero como buen terremoto lo que ha provocado han sido grietas de desigualdades. La última causada por la IA. Aunque no le interese el tema le afecta por completo. Sepa cómo.

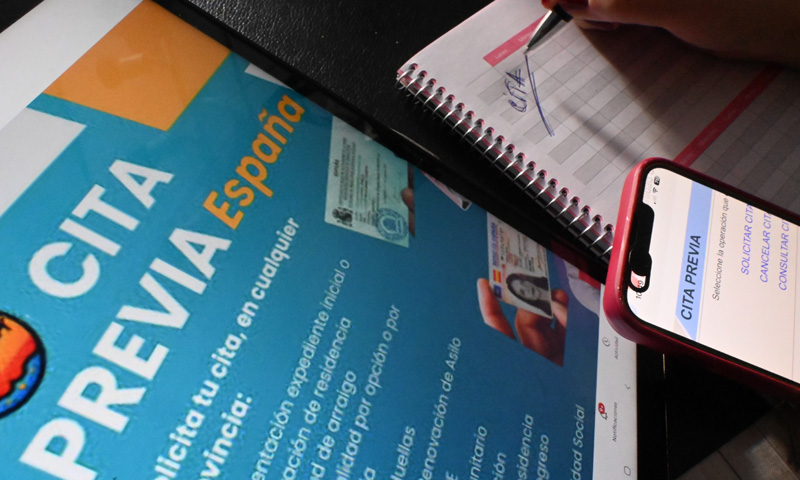

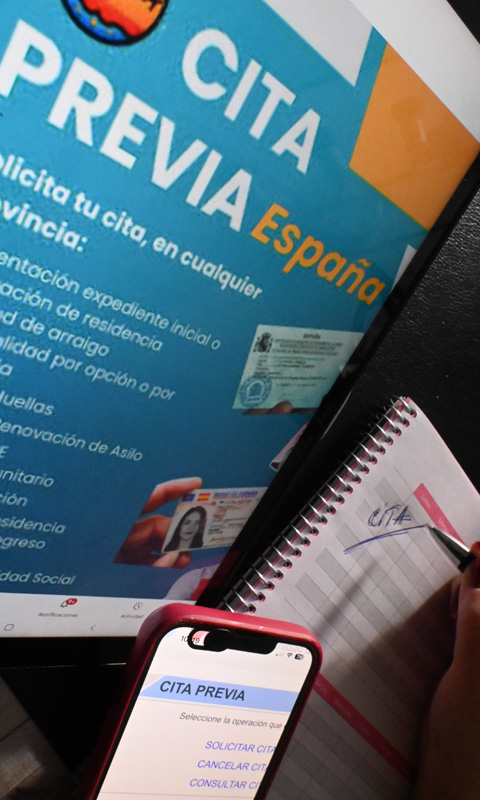

La desigualdad digital está en muchas partes, empezando por la que le contamos en otro reportaje de esta revista sobre la cita previa obligatoria. La necesidad de hacerla online, en caso de saturación telefónica, empuja a la población sin habilidades tecnológicas fuera del servicio de la Administración. Este es un efecto de tantos de la desigualdad o brecha por edad. Las encuestas coinciden en que un 70% de los mayores de 60 años no tienen habilidades tecnológicas. Hay más brechas como la falta de acceso a internet: un 40% de la población mundial no lo tiene, sobre todo en África y Asia. En España, esa falta de acceso se traslada entre zonas urbanas y rurales. Así, mientras que más del 90% de las viviendas urbanas tienen acceso a banda ancha, en las zonas rurales es del 70%. Por cierto, en diciembre se abandonó el proyecto de 2023 del Ministerio de Transformación Digital para llevar internet de banda ancha por satélite al 100% zonas rurales.

Otra brecha es la falta de acceso a formación tecnológica, que limita las oportunidades de empleo. Así pues, la desigualdad digital ya ha convertido en una de las formas más silenciosas de exclusión social.

Desigualdad por IA. Una de las desigualdades o brechas digitales que más crece es la generada por las respuestas de la Inteligencia Artificial. Su algoritmo es un reflejo de las directrices de sus programadores y los millones de datos que absorbe para crear sus contenidos.

Un caso claro es la IA Grok de Elon Musk, conocido por sus discursos extremos. Entre todos los modelos de IA como Gemini o GhatGPT, Grok es la que más fácilmente genera imágenes violentas, machistas o racistas. Además del perfil de desarrolladores contratado por Elon Musk se suma que esta IA se nutre de los datos de la red social X, perteneciente también a Musk, cada vez más caracterizada por su polarización.

LA DESIGUALDAD DIGITAL SE HA CONVERTIDO EN UNA DE LAS FORMAS MÁS SILENCIOSAS DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Los sesgos de la IA pueden usarse como “armas geopolíticas” como ha señalado en varias entrevistas Tristan Harris, un ex directivo de Google que asegura que Tiktok intenta hacer más estúpidos a los jóvenes occidentales. De hecho, la red social china genera mayoritariamente contenidos intrascendentes (videos de animalitos) o conflictivos para Europa y Estados Unidos. Sin embargo, en China la empresa creadora de Tiktok, ByteDance, tiene otra red social diferente: Douyin. Esta vez, sus contenidos son educativos y sin mensajes conflictivos. Esto es muy importante porque la generación Z ya no busca en Google respuestas sino en Tiktok.

Desigualdad en el trabajo. Según cifras de la Unesco, el 88% de los creadores de IA en el mundo son hombres y eso se nota. Marisa Cruzado, fundadora de IA + igual, nos propone esta prueba: busque en cualquier buscador de IA, o incluso en Google, imágenes de colegial. A nosotros nos aparecieron fotos de zapatos para colegio y de uniformes. Ahora busque “colegialas” y surgen imágenes de chicas jóvenes y exuberantes en minifalda escolar. Pero hay más, “en materia laboral el problema de los sesgos en los datos es mucho más crítico que en otros usos de la IA”, señala Marisa Cruzado. Imagine que no le contratan por el barrio de donde es, por su sexo o etnia. Así, ella ha sido una de las impulsoras de un libro blanco para “desarrollar un estándar de certificación de IA en el ámbito laboral”, que constata que “la información que manejan las IA de RRHH no está bien estructurada, etiquetada y compilada.” El hecho de que se pretenda crear una certificación puede hacer pensar que se trata de otro papeleo más. Sin embargo, Marisa Cruzado señala que “ya existe un estándar internacional para la gestión de sistemas de IA, la ISO/IEC 42001, operativa desde 2023. Esta norma proporciona un marco estructurado para gestionar riesgos asociados al uso de la IA. Lo que nosotros proponemos es un modelo, basado en este estándar, pero específico para RRHH”. El riesgo de no evitar sesgos en la IA como dice Marisa Cruzado, es “retroceder en igualdad, diversidad e inclusión sociolaboral”. Es decir, que las grietas de ese terremoto tecnológico sean aún más profundas.

A quién seguir

Hemos encontrado fundaciones sobre desigualdad digital. Pero al explorar en sus patronos detectamos demasiado contenido político, por lo que pone en duda la parcialidad de sus informes. Dejamos, las que son más solventes y neutras:

Informe de IA más igual en el campo de los Recursos Humanos.

El informe más completo es el del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad.

ONTSI ofrece muchos estudios, como este sobre brecha digital de género.

Fundación Telefónica ayuda a superar las desigualdad de los mayores.

Para los jóvenes desfavorecidos FAD Juventud, que apoya el desarrollo e inclusión de jóvenes.

Sobre la brecha entre campo y ciudad una web del gobierno de Aragón ofrece cursos gratuitos para los que vivan en zonas rurales.

España Digital 2025 recoge las medidas, reformas e inversiones, de las políticas digitales marcadas por la Comisión Europea.

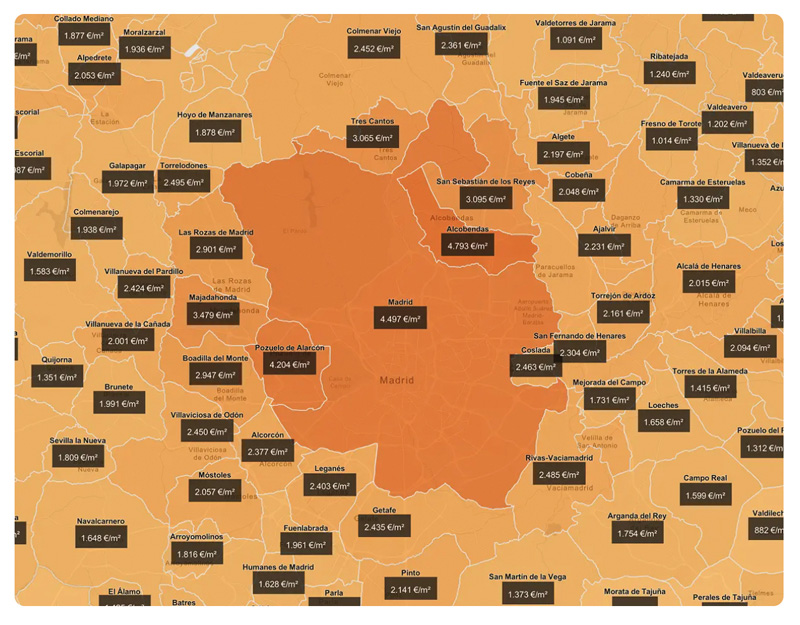

Durante su intervención, Martínez Lacambra mostró también, a través del mapa interactivo del portal, los datos más recientes sobre el precio por metro cuadrado. De enero a agosto de 2025, los precios de los pisos en España- vivienda nueva y segunda mano- se han incrementado un 8% respecto a 2024. Está situación se agrava en la capital del país, registrando Madrid un aumento de los precios del 15,2%. En otra gran ciudad como Barcelona la subida alcanza el 9,3%.

Durante su intervención, Martínez Lacambra mostró también, a través del mapa interactivo del portal, los datos más recientes sobre el precio por metro cuadrado. De enero a agosto de 2025, los precios de los pisos en España- vivienda nueva y segunda mano- se han incrementado un 8% respecto a 2024. Está situación se agrava en la capital del país, registrando Madrid un aumento de los precios del 15,2%. En otra gran ciudad como Barcelona la subida alcanza el 9,3%.