EN ESTE PAÍS

EL DATO: UN BIEN

PÚBLICO

El Ministerio de Justicia ha impulsado el Manifiesto del dato, un documento elaborado en cogobernanza con las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, que recoge aspectos estratégicos, técnicos y éticos para el uso de los datos en el servicio público de Justicia.

Implicaciones éticas

En cuanto a las implicaciones éticas de este proyecto, se contará con equipos o procesos que garanticen la protección de datos, la privacidad y la confidencialidad cuando estén afectados por algún derecho de terceros (anonimización, pseudonimización, privacidad diferencial, generalización, aleatorización). Los responsables públicos encargados de la gestión de este sistema se comprometen a proteger las condiciones de acceso; la existencia de derechos de terceros; y la protección del secreto comercial y estadístico.

Este documento fue ratificado unánimemente en la Conferencia Sectorial de Justicia que, celebrada el 23 de junio en Toledo, y que reúne a los consejeros de esta materia de las comunidades autónomas con la Administración del Estado.

El documento, que también ha recibido el aval del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), es un instrumento que busca mejorar la eficiencia de la Justicia mediante el tratamiento de datos y diseñar las políticas públicas en este ámbito.

La propia ministra de Justicia, Pilar Llop, ha destacado la importancia de los datos en el nuevo modelo de transformación digital que aborda la Administración de Justicia y en la que es fundamental para dar el servicio que la ciudadanía se merece en el siglo XX.

La producción de datos y la gestión del servicio público de justicia basado en ellos no predetermina -según recoge el documento- un modelo de servicio, sino que incentiva la innovación y el intercambio de experiencias con el objetivo de mejorar el sistema y dar soluciones a problemas concretos. Los datos en el ámbito de justicia comprenden tanto los relativos al funcionamiento de los sistemas judiciales como al resto de elementos integrantes del estado de Derecho; en particular, la capacidad normativa en la resolución de controversias y la seguridad jurídica.

SE PRETENDE LA CREACIÓN DE UN ESPACIO PÚBLICO DE DATOS SEGURO, INTEROPERABLE Y ORIENTADO A SU REUTILIZACIÓN

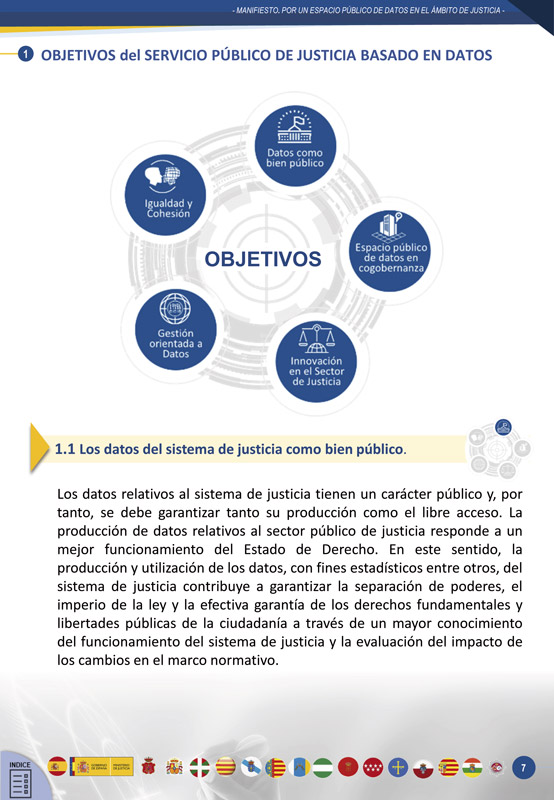

Objetivos

El primero de los objetivos de esta propuesta es el de la consideración del dato como un bien público, de manera que se garantice tanto su producción como su libre acceso. En este sentido, la producción y utilización de los datos, con fines estadísticos entre otros, contribuye a garantizar la separación de poderes, el imperio de la ley y la efectiva garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas de la ciudadanía, gracias a un mayor conocimiento del funcionamiento del sistema de justicia y la evaluación del impacto de los cambios en el marco normativo.

También se pretende la creación de un espacio público de datos seguro, interoperable y orientado a su reutilización, con la participación de las diferentes Administraciones, así como de otros actores de los sectores público y privado.

Con esto se busca la creación de espacios en los que compartir datos de calidad bajo los principios de confianza y seguridad.

La gestión pública orientada a datos supone la identificación y definición de indicadores e índices que reflejen las demandas, el funcionamiento y los resultados que produce el sistema de justicia.

Esa identificación de índices e indicadores sirven para mejorar los resultados; colaborar en la producción de datos; y compartir y comparar los resultados de las distintas iniciativas y reformas en este sector.

El manifiesto pretende también garantizar la innovación mediante el intercambio de experiencias y orientando el uso de los datos a proveer soluciones a problemas concretos. En este sentido, se apuesta por impulsar la extracción de datos que permita procesar cantidades ingentes no estructuradas y transformarlas en indicadores de alto valor en la toma de decisiones.

El cuarto objetivo es el de la gestión orientada a datos, con la identificación y definición de indicadores e índices que reflejen resultados que busquen la mejora continua. La calidad del sistema de datos depende de la colaboración entre los distintos niveles de gobierno, así como de la participación de actores del sector público y actores privados. La consideración de los datos como bien público exige la implementación de un sistema de cogobernanza entre las diferentes Administraciones dirigido en última instancia a la creación de un espacio público de datos del sector de la justicia que garantice el acceso y la calidad de los datos compartidos y fomente la participación en el mismo del mayor número de actores públicos y privados.

Igualdad y cohesión

Por último, se recoge la igualdad y la cohesión como objetivos, para prevenir un aprovechamiento excluyente de los datos y lograr así la implementación de políticas públicas más eficaces y próximas a la ciudadanía, con las máximas garantías legales de protección de datos y los mayores estándares de ciberseguridad. La gestión del sistema basada en datos está orientada a generar herramientas para contribuir a la cohesión, garantizar la igualdad y respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas.

El compromiso alcanzado por el Gobierno y las comunidades autónomas pone especial énfasis en dos cuestiones que considera prioritarias: la transparencia y accesibilidad por una parte y el compromiso ético en el tratamiento de los datos, máxime cuando estos se refieren a un espacio tan sensible como el de la relación de los ciudadanos con la Justicia.

EL PRIMERO DE LOS OBJETIVOS DE ESTA PROPUESTA ES EL DE LA CONSIDERACIÓN DEL DATO COMO UN BIEN PÚBLICO

Así, todos los organismos implicados deben garantizar las condiciones de reutilización de los datos a partir del respeto a los derechos individuales; la existencia de una base jurídica suficiente y exigiendo la obtención del consentimiento cuando concurran datos sometidos a derechos de terceros como son el secreto comercial, la propiedad intelectual o la privacidad, para lo que se fomentará la eliminación de restricciones de acceso tanto de carácter técnico como jurídico y económico. La interconectividad entre los distintos organismos del sector público y entre los distintos niveles de gobierno en la elaboración y el intercambio de información supone una herramienta que lleva en último término a impulsar la cohesión territorial.

Este proyecto de ley es uno de los pilares legislativos del plan Justicia 2030, financiado gracias a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

LA LEY DE MEDIDAS DE EFICIENCIA DIGITAL

El Manifiesto está en relación con uno de los más ambiciosos proyectos que se ha emprendido para modernizar la Justicia española: la futura Ley de Medidas de Eficiencia Digital, cuyo objetivo fundamental es dar cobertura jurídica y regular la transformación digital del servicio público de Justicia y está dirigida a la eliminación de cualquier brecha o desigualdad en el acceso a la misma, ya sea por razones de género, geográficas, culturales o de cualquier otro tipo, para construir una Administración de Justicia accesible e integradora, mejorando la cohesión social, territorial y digital.