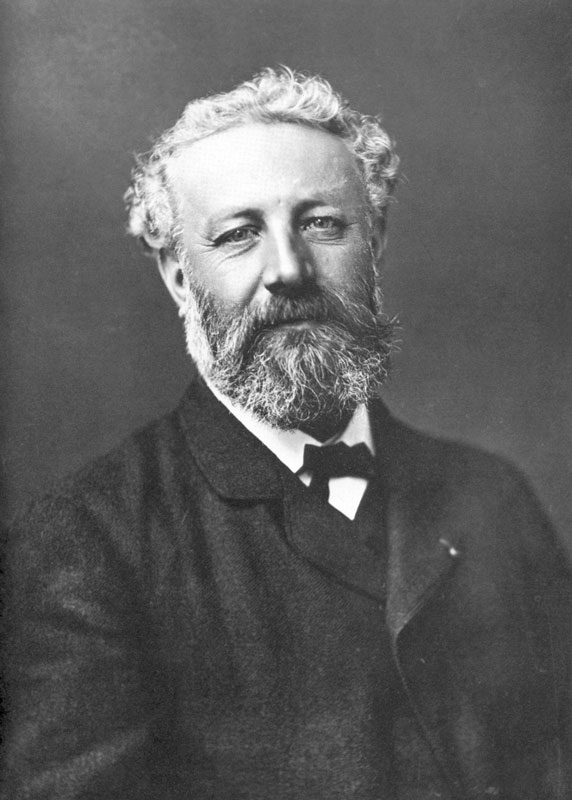

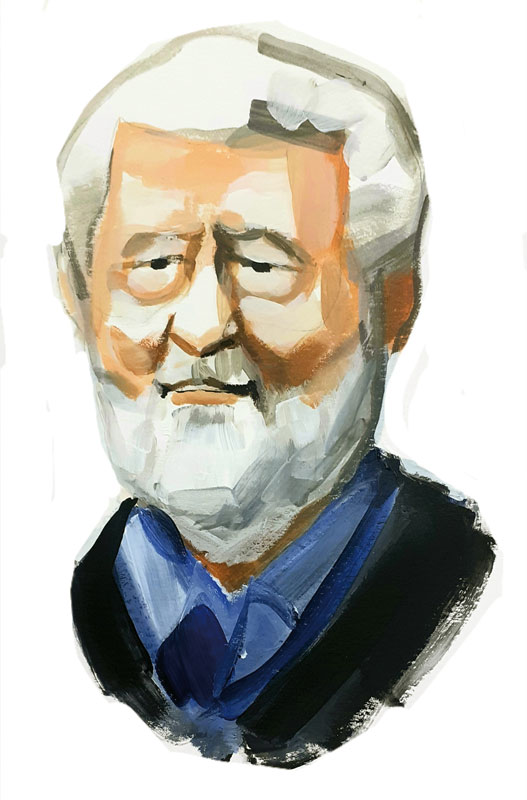

ÁNGEL ROJAS,

“El flamenco transforma a los seres humanos”

Pronto descubrió que su corazón enraizaba en la danza, pero también que su pensamiento apuntaba hacia la creación, fundando (con sólo veinte años) su propia compañía, el Nuevo Ballet Español, rebautizado posteriormente como Rojas & Rodríguez. Su meta es hoy la gestión, como la puesta en marcha de la Bienal Flamenco Madrid que ha llenado la capital de España de ese arte que Ángel Rojas siempre ha defendido.

JUAN ANTONIO LLORENTE

- Mail: [email protected]

Iniciativas como la Bienal, ¿apuntalan Madrid como capital mundial del flamenco?

La capital del flamenco es el mundo. Por algo es Patrimonio de la Humanidad. Madrid es un lugar donde se ha querido al género desde tiempos remotos, y se le sigue queriendo. Y los flamencos aman Madrid porque les acoge bien.

Define su proyecto como un diálogo entre la tradición, el presente y el porvenir. Cuando recibió el reconocimiento de la UNESCO, José Mercé también evocaba esa mirada nueva. ¿La necesita el flamenco?

La necesita el arte en general y el flamenco en particular. Y más por estar construido sobre muchas culturas diferentes. Es imprescindible que se siga defendiendo como evolutivo, conociendo sus raíces, pero mirando hacia todos los puntos cardinales. Eso nos da una seña de identidad y un punto geográfico para entender la creación a lo largo de los tiempos.

Las nuevas generaciones, incluso las más conservadoras del flamenco, están abiertas a entender y a discrepar de manera positiva, construyendo un diálogo. Decía mi padre que toda discusión genera una conclusión, y eso es importante. No podemos ser todos complacientes con lo que hacemos y con cómo lo hacemos. Hay que debatir y estar de acuerdo o no, entendiendo que, aunque vengamos de la misma fuente, tenemos diferentes puntos de vista.

Usted lo ha tenido siempre claro. Hace más de una década, en una de sus coreografías, Titanium, fusionaba flamenco y danzas urbanas. ¿Se entienden bien?

Perfectamente. Siempre que se conozcan y se reconozcan ambas, no tiene por qué haber conflicto alguno. Toda relación tiene un límite, y nosotros, conociendo la raíz de ambas, definimos ese límite desde el principio, después de mucho tiempo de trabajo. Nueve meses duró aquel proceso de investigación y creación.

“ERA EL MOMENTO DE ENFRENTARME A UN PROYECTO TAN ESPECIAL COMO LA ‘BIENAL FLAMENCO MADRID’, QUE VA A QUEDAR PARA LA HISTORIA”

Citaba una coreografía suya. ¿Cuántas lleva?

No podría decir un número. Ni lo he pensado. Al margen de que no importa tanto la cantidad, sino la impronta que queda en el espectador cuando las ve. Aparte de eso, me siento más director que coreógrafo. Aunque haya desarrollado mucho el apartado de la coreografía.

¿La creación le ha apartado de la danza como ejecutante, como bailarín?

¿La creación le ha apartado de la danza como ejecutante, como bailarín?

Por una decisión muy meditada determiné retirarme dejando el escenario sin ningún pesar hace un año, cuando consideré que era el momento de cerrar esa etapa y dejar descansar al intérprete, que llevaba treinta y cinco años sin parar, dando la vuelta al mundo varias veces; actuando en los grandes coliseos durante veinticinco años de carrera ininterrumpida. Con muchísimas lesiones, dos cirugías de rodilla, y todas las vicisitudes que uno tiene que pasar, asumiendo que es el precio de la profesión. Pero muy agradecido a toda esa carrera, por haber sido tan feliz y, creo, haber podido arrojar algo de luz en esta disciplina desde el escenario. Lo dejé muy convencido, consciente de que me lo pedía el corazón para darle lugar a otras cosas, y ser más útil para los demás que para mí mismo. Era el momento de enfrentarme a un proyecto tan especial como arrancar la primera Bienal Flamenco Madrid, que va a quedar para la historia.

Pensaba en su colega Antonio Najarro, cuando dijo que seguiría bailando hasta que el cuerpo le dijese lo contrario. Usted notó que el suyo daba el aviso…

Y yo sigo bailando. Cuando me apetece, voy al estudio y lo hago. Bailar es una necesidad vital y yo la ejerzo cada vez que lo necesito. Lo que no necesito es hacerlo ante el público.

Una de sus coreografías, Dualia, la creó en 2007 para el Ballet Nacional. ¿Se ha planteado dirigir una compañía estatal? ¿Le apetece?

En su momento sí. De hecho, estuve en la terna final de la anterior elección. Pero digo siempre que a quien nace para martillo del cielo le caen los clavos. Y si no eres martillo no te van a caer. Puedes pensar ser útil en un momento dado y la vida no darte ese lugar para asignárselo a otra persona. En este caso a Rubén Olmo que está haciéndolo maravillosamente bien. Muchas veces pretendes ir hacia un lugar y la vida te lleva a otro. Yo soy de proyectar mi carrera a largo plazo, pero después muchos factores hacen que pueda cambiar ese plan. Lo que tengo claro es que mi siguiente década estará dedicada a la gestión de proyectos públicos y privados y a la dirección artística.

Bailar es lo que más satisfacciones le ha dado, ¿no es así?

No podría afirmar si he sido más feliz en el mejor escenario de Tokio, en el del Lincoln Center de Nueva York, o si voy a serlo como responsable de la Bienal Flamenco Madrid. Ni creo que sean cosas comparables. No me quedo con un hijo antes que con los otros. Sobre todo, porque vivo la vida de forma muy intensa.

Desde su atalaya, bailando o como docente en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, ¿reivindica la universalidad del flamenco? ¿Se entiende igual, se ve con los mismos ojos?

No se entiende igual, porque los lugares no son los mismos. No es lo mismo un taller para un grupo de aficionados en Chile que en Helsinki. El flamenco muta porque no hay sólo uno. Hay tantos como corazones lo quieren habitar. Existe uniformidad sólo con respecto a las reglas o las normas que nos hemos marcado. Después, el flamenco es corazón. La tortilla de patata puede saber mejor en España, pero si quieres tomar un buen pisco, tienes que ir a Chile o a Perú, porque aquí no sabe igual. Se trata, pues, de amoldar el traje a las medidas de cada uno. Para mí ha sido una experiencia transformadora viajar por el mundo como maestro y como conferenciante, invitado por alguna escuela o universidad porque, a diferencia de cuando iba como intérprete y no podía entregarme a nada más que al escenario, me he dado cuenta de cómo el flamenco transforma a los seres humanos de cualquier parte del planeta.

“BAILAR ES UNA NECESIDAD VITAL Y LA EJERZO CADA VEZ QUE LO NECESITO, PERO NO ANTE EL PÚBLICO”

En su programación para la primera Bienal ha contado con artistas de otras latitudes.

Sí. Es una coproducción con el museo Aga Khan, de Toronto, con músicos españoles, y con la compañía finlandesa con base en Helsinki, Kaari & Roni Martin, de grandes artistas y creadores, que han planteado con Lorca, una incursión en el flamenco contemporáneo en la que han trabajado veinte años. Y aquí han recurrido como invitados con Carmen Linares, Rafaela Carrasco y Pablo Suárez.

En Francia existe tradición arraigada por el flamenco. El Festival de Mont-de-Marsan se anota este año la 36 edición. ¿Piensa tender lazos con este u otros similares?

Esta vez hemos contado con Toronto y Helsinki, pero estamos trazando líneas internacionales de colaboración con otros festivales y otros eventos. Va en mi idiosincrasia y en mi forma de pensar, porque veo el flamenco como una herramienta muy democrática para entendernos como sociedad porque democratiza el acto cultural. En este mundo, y en un tiempo donde se pone en tela de juicio la palabra democracia y lo que significa, el flamenco tiene un significado muy especial. Por eso, la vinculación con otros territorios nacionales e internacionales es prioritaria.

¿Está ya proyectando el cartel de 2027?

De hecho, ya tiene forma, espacios, lugares y propuestas. Trabajamos así. Cuando te implicas en un proyecto de esta magnitud, debes pensarlo a largo plazo. Sin improvisar. Después, para corregir pequeños errores, la capacidad de improvisación será importante. Pero en la base debes establecer unas líneas de trabajo muy férreas y muy sólidas con la institución y con los artistas. Esos detalles nos hacen fuertes como sector y como industria, proyectando eventos como la Bienal con el mayor rigor y también la máxima excelencia para el público. Así que estamos ya trabajando el veintisiete, esperando que sea un éxito, y se consolide.

¿Le queda tiempo para la Escuela de Danza Ciudad de Móstoles, nacida por su iniciativa?

Soy mostoleño. Llevo a gala mi ciudad y para ella me propuse crear un proyecto docente, para que otros niños y niñas no tuviesen, como fue mi caso, que irse para estudiar danza a nivel profesional. Con esa finalidad construimos hace dieciséis años un proyecto muy sólido que puse en marcha. Una vez afianzado, pasé el testigo de la dirección a Arancha Hoyos, totalmente capacitada para comandarlo. Es la devolución que hago a Móstoles y a sus habitantes por haberme dado la oportunidad de tener una carrera, un teatro, un espacio consolidado de trabajo durante veinte años. Móstoles ha sido y sigue siendo mi talismán.

¿Cómo se sintió encabezando el cartel de Mitridate?

¿Cómo se sintió encabezando el cartel de Mitridate?

-El dilema de llegar y mantenerse…

-El dilema de llegar y mantenerse…