EN ESTE PAÍS

“Si queremos que una parte importante de la sociedad se convierta en inversor, como única vía para financiar de forma estable proyectos de riesgo, debemos incentivarlo fiscalmente”

La fiscalidad de las rentas del capital

De forma simplificada, podemos afirmar que hay dos grandes factores productivos: el trabajo (“L”) y el capital (“K”). El primero hace referencia a las horas dedicadas para desarrollar una determinada tarea, mientras que el segundo engloba el suministro de recursos para que se pueda materializar ese trabajo. Y un agente puede aportar capital tanto de forma directa (es decir, “poniendo” dinero) como de forma indirecta (“pone” una máquina o una nave industrial, por ejemplo).

Tanto L como K exigen una contraprestación económica (tienen un precio), que estará en función de muchas variables. Igual que es obvio (y justo) que no todos los trabajadores reciban la misma remuneración por hora, tampoco un mismo euro invertido debe obtener la misma rentabilidad. Cuanto más riesgo asuma un capital, más rendimiento debe recibir.

A partir de aquí, como sucede con los rendimientos del trabajo, entra en juego el sistema tributario. Este impone un pago vía impuestos justificado por el uso de la infraestructura, de funcionarios y, en general, de todos aquellos recursos por los que no se ha pagado de forma explícita para obtener el rendimiento. Este se somete a tributación por dos conceptos adicionales: financiar otros gastos del Estado y redistribución generalizada. Sí, todo rendimiento de cualquiera de los dos factores debe pagar impuestos.

Se inicia el debate, clave para determinar cuál debería ser la cuantía del tipo de gravamen de las rentas: ¿cómo se estiman los precios de esos recursos que se han utilizado?, ¿Qué parte del rendimiento se debe destinar a pagar otros conceptos que no son capaces de financiarse por sí solos dado que son deficitarios? y, ¿qué parte del rendimiento debe redistribuirse?

Como economista gestor de carteras y fondos de inversión, rechazo la afirmación de que “las rentas del capital deben grabarse más que las rentas del trabajo dado que el inversor no ha hecho ningún esfuerzo por conseguirlo”. Discrepo porque el “esfuerzo” no debe medirse por la intensidad física o las horas dedicadas sino, en el caso del capital, por el riesgo asumido en la inversión. Estamos en una economía en la que cada vez se necesita más factor capital (dinero) que esté dispuesto a invertir a más largo plazo y asumiendo más riesgo. Es generalizada la reivindicación de la creación de más empresas, de más startups tecnológicas, de más industria… Y no puedo estar más de acuerdo. Pero ¿quién está dispuesto a asumir el riesgo que implica invertir en el capital de esas empresas y proyectos? Ahí es cuando las voces se callan o bajan su volumen. Adaptando lo que dijo Unamuno: ¡Que arriesguen ellos!

Es muy fácil exigir que sean los demás los que asuman el riesgo con su capital (y, además, que paguen muchos impuestos por las rentas que generan). Pero es mucho más difícil hacerlo. Por ello, el riesgo, igual que el esfuerzo, se debe remunerar de forma extra. Y es eso lo que suele suceder, según nos enseñan tanto la teoría financiera como la evidencia. A más riesgo, más rentabilidad. Creo que es muy importante dejar claro este principio que pretende defender que obtener rentas del capital no es tarea fácil ni de corto plazo y que, a la hora debatir su tributación, se debería distinguir entre quien asume riesgo y quien no, entre quien invierte a corto plazo y quien lo hace a largo plazo.

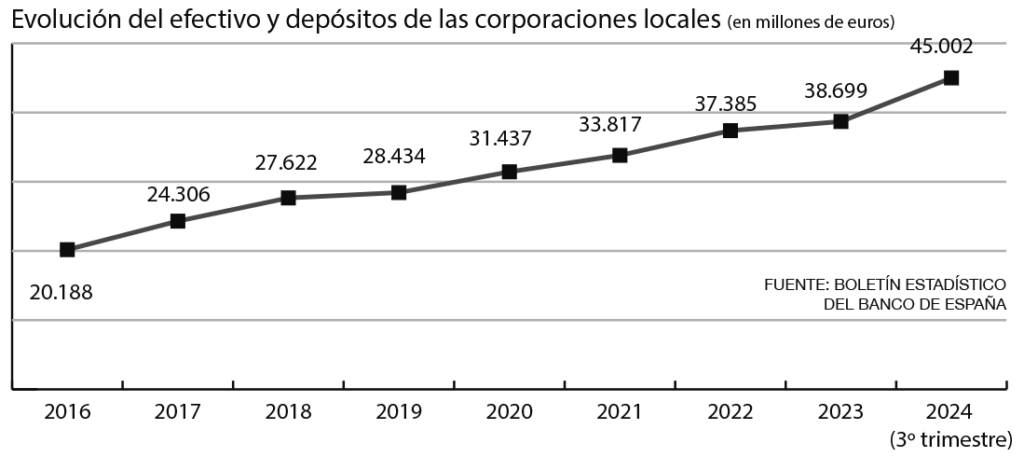

Porque igual que soy un claro defensor de que un capital que asume riesgo obtenga una elevada rentabilidad (y tenga un tratamiento fiscal ventajoso, sobre todo si está invertido a largo plazo) considero que el ahorro (es decir, aquel que no asume riesgo porque está materializado en un depósito bancario o en una Letra del Tesoro) debe tener un reducido rendimiento. A ello contribuye, por cierto, la política monetaria del BCE, imponiendo tipos de interés nominales por debajo de la inflación. Insisto mucho en esta frase: si el ahorrador quiere obtener una rentabilidad real positiva (es decir, una rentabilidad nominal por encima de la inflación), es imprescindible que asuma riesgo. Si no lo hace, el precio que tendrá que pagar por ello es perder poder adquisitivo.

Si queremos que una parte importante de la sociedad se convierta en inversor, como única vía para financiar de forma estable proyectos de riesgo, debemos incentivarlo fiscalmente. Podemos debatir sobre si existe falta de oferta disponible del factor trabajo para determinados puestos y momentos a un determinado salario. Pero es un hecho que hay déficit de oferta de capital dispuesto a asumir riesgo (más aún sometidos como están los bancos a una normativa de solvencia que les impiden asumir riesgos). Es una realidad que se está incrementando la demanda de capital para financiar proyectos con mayores incertidumbres sobre su rendimiento (inteligencia artificial, computación quántica, baterías, impresión 3D, biotecnología, etc.). Más demanda que no encuentra correspondencia en la oferta, al menos en Europa.

Por ello, resulta imprescindible mantener un debate sobre cuál debe ser la fiscalidad de las rentas de capital, basado en los elementos que he tratado de exponer. Defiendo, como ya he manifestado, una fiscalidad ventajosa para aquel capital que asume riesgo a largo plazo y que lo hace en proyectos que incrementen la productividad y el crecimiento de la economía. Además, defiendo la fiscalidad ventajosa de los vehículos de inversión porque de esa forma se incentivará otro de los principios en los que más creo: la diversificación. Si queremos conseguir una sociedad más inversora debemos incentivar el mejor tratamiento fiscal de las rentas del capital si se consiguen a través de vehículos de inversión diversificados y, más aún, si estas rentas se alcanzan en períodos prolongados del tiempo (por encima de los 5 y, especialmente, 10 años).

Coincidiendo con la fecha del Día Mundial del Topógrafo (21 de marzo), pusieron de manifiesto en unas jornadas la necesidad de que la sociedad conozca los valores que puede aportar un oficio milenario, ya presente en las civilizaciones romana y egipcia. ¿Cómo pretenden alcanzar este objetivo?

Coincidiendo con la fecha del Día Mundial del Topógrafo (21 de marzo), pusieron de manifiesto en unas jornadas la necesidad de que la sociedad conozca los valores que puede aportar un oficio milenario, ya presente en las civilizaciones romana y egipcia. ¿Cómo pretenden alcanzar este objetivo?