El proyecto se estructura en torno a una exposición multimedia virtual y una publicación de prestigio en forma de catálogo, mediante los cuales Chillida vuelve a interpelar al mundo sobre los límites inalcanzables y la aparente dicotomía entre lo lleno y lo vacío. La voz del escultor toma de nuevo protagonismo en diálogo con un Notariado que comparte su compromiso con la búsqueda de la verdad y la reflexión a través del arte.

Compromiso compartido

El acto, conducido por Valentina Montero, vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco, se desarrolló en un clima de respeto institucional y gratitud hacia la familia Chillida. “Quiero expresar un especial agradecimiento a los miembros de la familia Chillida que nos acompañáis aquí en el Palacio de Miramar. En especial a su hijo Pedro y a su nieto Mikel. La casa de vuestro padre y abuelo, era Guipúzcoa, era Donosti, era Igueldo. Era el Mar Cantábrico y su paisaje. Pero para todos, Chillida hizo que nuestra casa -Guipúzcoa- fuese el mundo, nos hizo trascender de una forma universal”, aseguró Montero.

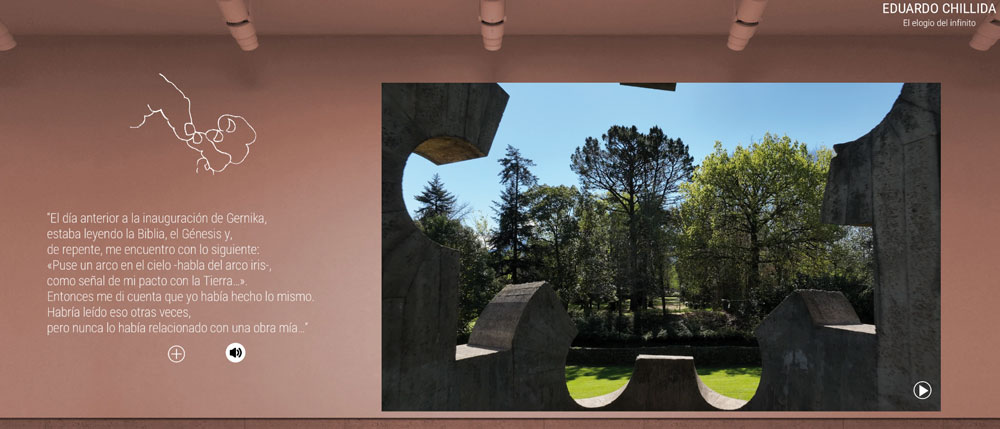

A continuación, se dio paso a la apertura del acto. “Hoy es un día que quedará para siempre en la historia del Colegio Notarial del País Vasco”, afirmó Ángel Nanclares, decano del Colegio Notarial del País Vasco. En su intervención, reivindicó el papel de la cultura como espacio de acogida, reflexión y resistencia frente al ruido y la incertidumbre: “Vivimos tiempos convulsos. Se habla mucho y se piensa poco. Chillida es un oasis, un territorio exento, un lugar en el que refugiarse. Siempre que he visitado Chillida Leku he tenido esa sensación”. Y subrayó la sintonía entre el pensamiento del artista y la función notarial: “Chillida nos da claves para afrontar los males actuales: trabajo, silencio, reflexión. También los notarios hemos de ser fieles a ese legado y a esa vocación”.

Por su parte, la presidenta de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, remarcó el vínculo que existe entre Chillida y los valores notariales: “Eduardo Chillida creía en la verdad, la autenticidad, la paz. Pensaba que cualquier problema podía resolverse con trabajo y diálogo. Unos valores que el Notariado comparte plenamente”. Y añadió: “No se trata solo de una apuesta cultural, sino de una forma de entender el compromiso con la sociedad, desde la razón, la espiritualidad y la verdad. Esta exposición nos permite conocer no solo al artista, sino también al hombre y al padre”.

Dibujar los límites

Dibujar los límites

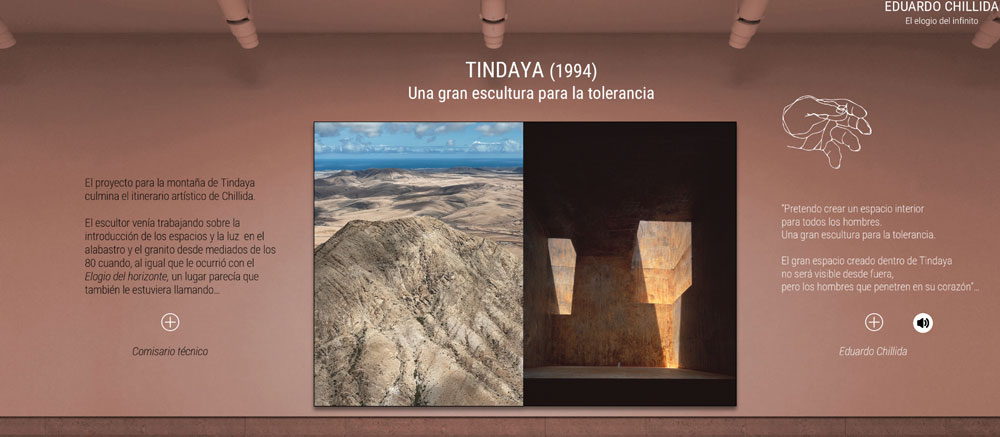

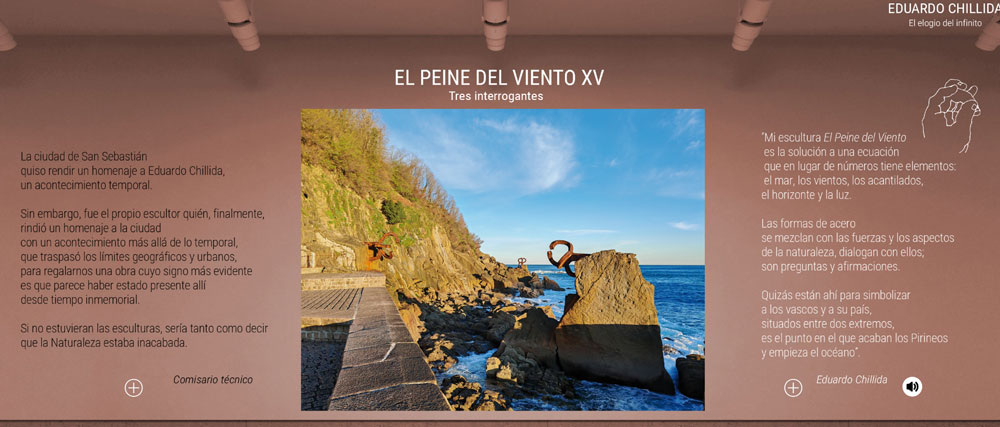

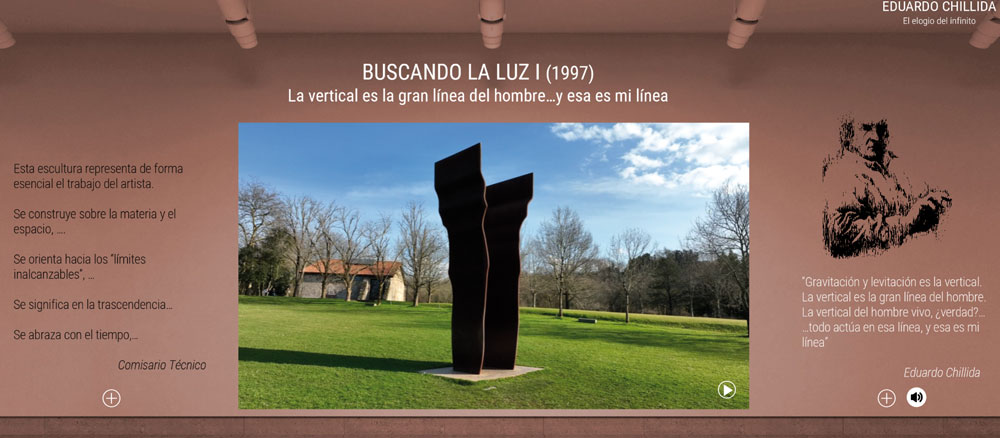

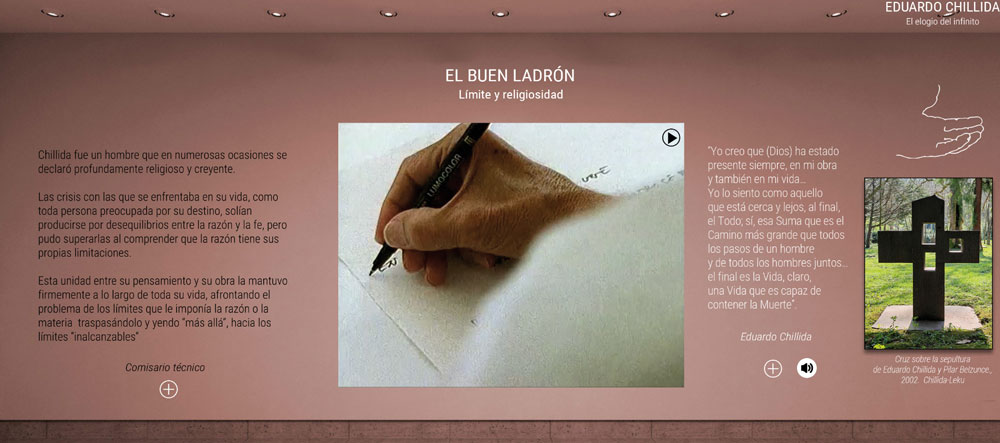

La presentación de la iniciativa corrió a cargo de Enrique Andreo, arquitecto y comisario del proyecto, quien definió la obra de Chillida como una construcción simbólica: “Todas las cosas se hacen importantes en los límites, en las fronteras. Chillida fue un creador de lugares. El acero que se retuerce en El peine del viento nos pregunta qué hay más allá”.

Un proyecto en el que Andreo ha trabajado durante más de un año, y que él mismo contó cómo se inició: “Con motivo de una visita al Chillida Leku se me ocurrió la idea de organizar una exposición sobre el trabajo del artista. Había visto el libro publicado por la Fundación Notariado sobre el Museo del Prado y me pareció que podíamos aunar esfuerzos”.

Durante su intervención, explicó también la estructura de esta iniciativa, articulada en torno a dos ejes: la exposición multimedia virtual y el catálogo. Mediante drones, fotografías de alta resolución, dibujos y testimonios escritos por miembros de su familia y expertos en su obra, el visitante puede adentrarse de forma online con todo detalle en las piezas del escultor.

“Hemos querido que quien se acerque a este proyecto pueda ver a través de los ojos de Chillida, que entienda su relación con la materia, con el vacío y con la verdad que subyace en todo su proceso creativo”. “Una aproximación al artista debe hacerse a partir de la construcción de su propia persona. Chillida fue construyendo su persona a partir de su obra. Obras grandiosas porque, como su autor, son verdaderas”, añadió.

Verdad, Arte y Notariado

La mesa de diálogo titulada Claves de su personalidad y su obra. Su significado para el Notariado permitió ahondar en la dimensión humana de Chillida. Moderada por Raimundo Fortuñy, director general de Fundación Notariado, reunió a Diego Granados, decano del Colegio Notarial del País Vasco entre 2016 y 2024; Pedro Chillida, hijo de Eduardo Chillida y Pilar Belzunce y patrono de la Fundación Eduardo Chillida-Pilar Belzunce; Carmen Velasco, vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco; y Mikel Chillida, director de Desarrollo de Chillida Leku.

Fortuñy abrió la conversación recordando su propia admiración por el artista: “Siempre me ha cautivado su obra, desde sus piezas monumentales a esas pequeñas animaciones que él llamaba ‘música de cámara’. Hoy hablamos no solo de un escultor, sino de un hombre universal, poeta y filósofo”. Agradeció a la familia su generosidad y reconoció la implicación de quienes impulsaron el proyecto desde el Colegio Notarial del País Vasco: “Este momento es muy bonito y quedará grabado para siempre”.

El exdecano Diego Granados ofreció una mirada emocional desde su relación profesional y personal con la familia: “Eduardo Chillida transmitía paz y sosiego. Cuando venían todos, entraban en la notaría y parecía una fiesta. Era una familia entrañable”. Granados también contó cómo la confianza mutua fue construyendo una relación duradera: “Llevo más de treinta años compartiendo momentos con la familia Chillida. Más que firmar escrituras, lo que me han dejado son momentos de alegría”.

Por su parte, Pedro Chillida comenzó su intervención explicando la relación que existe entre Eduardo Chillida y el Notariado: “Los notarios dan fe. Mi padre tenía fe. Ellos certifican lo que es verdad, y no hay nada que esté más cerca de la verdad que el arte”. En un testimonio íntimo y emotivo, recordó sus años de aprendizaje al lado de su padre: “Yo diría que soy su único alumno. Hablábamos mucho, viajábamos mucho. Vivíamos los dos encima de El peine del viento. Había una complicidad muy bonita. Él sentía que me podía tirar de la cuerda. Y yo me dejaba tirar”.

En su intervención, Carmen Velasco quiso hacer una reflexión sobre la presencia y la autenticidad como ejes compartidos entre la escultura y la función notarial: “Esta no es sólo una apuesta cultural, no es sólo una apuesta por el arte, que nos interesa, claro que sí. Pero sobre todo lo que nos interesa, es la búsqueda de la verdad que perseguía Chillida. Que no la quiero plantear como algo abstracto, sólo filosófico, si no en el sentido de que Eduardo Chillida era un artista que estaba presente, con todo su ser, delante de lo que hacía. Y aquí es donde nos llama la atención la similitud con la función notarial, porque los notarios también estamos delante de la persona, de los problemas o asuntos jurídicos, de la complejidad de los tiempos”, aseguró.

Finalmente, Mikel Chillida evocó la convivencia con sus abuelos como un espacio de libertad, cultura y diálogo familiar: “Todo formaba parte de un gran lugar donde se eliminaban las barreras entre generaciones. La duda era bienvenida. Mi aitona fue muy valiente en reconocerla y valorarla”. También rememoró el modo en que su abuelo transmitía los valores del arte desde la vida cotidiana: “Las obras no eran objetos sagrados. Se vivía con ellas. Nos hacía preguntas sobre ellas, nos pedía nombres. Luego él nos las explicaba desde su punto de vista. Era realmente bonito”.

La clausura del acto corrió a cargo del viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco, Andoni Iturbe, quien subrayó el carácter universal y renacentista del artista: “Hemos descubierto una vertiente más personal de Chillida, un filósofo, un pensador. El proyecto de su centenario es un proyecto de país. Chillida pertenece a todos”. Iturbe apeló también al compromiso social con el legado artístico: “La cultura debe estar más en el núcleo de la sociedad. Agradezco al Colegio Notarial del País Vasco su colaboración en ese objetivo”.

Dibujar los límites

Dibujar los límites