ALDEA GLOBAL

Vida en ciudades inteligentes

Quizá el paso del SARS-CoV-2 por nuestras vidas nos haga replantearnos si vivir en grandes urbes, en aglomeraciones, por tanto, es lo más conveniente. Pero, hasta este mismo momento, la tendencia en todo el mundo es instalarse en ciudades cada vez más grandes, habitualmente más inhóspitas, poco sostenibles con toda seguridad, agobiantes hasta el hartazgo… Quizá la solución sea hacerlas ‘inteligentes’.

MELCHOR DEL VALLE

CONVIENE EMPEZAR con un poco de contexto: en la actualidad, más de 180.000 personas al día se mudan a una ciudad. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calcula que, en 2050, la población mundial ascenderá a 9.000 millones de habitantes, de los cuales el 70% vivirá en las urbes. Teniendo en cuenta que estos grandes núcleos de población, con datos actuales, consumen ya más del 75% de la producción de energía mundial y generan el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque solo ocupan el 2% de la superficie terrestre, es fácil entender que cada vez hay más voces pidiendo soluciones.

Algo de ‘inteligencia’. O de smart, mejor, para no olvidar que estamos hablando de las Smarts Cities, de las Ciudades Inteligentes; aunque quizá les suene más el término Ciudades Digitales que acuñamos en España entre 2003 y 2004. Lo de smart, por desentrañar el acrónimo, viene de Self Monitoring Analysis and Reporting Technology; o sea: análisis de autosupervisión y tecnología de los informes. Por resumir: datos, datos y datos. Aquí vamos ligando cosas. Hay que hacer algo y podemos disponer de datos. Qué hacer y para qué los datos, son las cuestiones siguientes.

Los tres problemas más importantes de todas las urbes de todos los países del mundo son el uso masivo de energía eléctrica, tanto para equipamientos públicos como privados, la enorme generación de residuos de nuestro modo de vida y las necesidades de movilidad. La tecnología nos permite obtener datos de toda esa actividad y se trata de ordenarlos y analizarlos para consumir más racionalmente, contaminar menos y ahorrar dinero: en esto consiste el smart.

Inteligencia a examen. Hay muchos índices, tanto locales como internacionales, que tratan de medir la calidad o el grado alcanzado por las distintas ciudades en materia de implantación o evolución smart. Podemos fijarnos en el que han desarrollado la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur y el IMD World Competitiveness Center’s Smart City Observatory. Fundamentalmente, porque se centra en lo que los habitantes perciben sobre lo que se hace en sus ciudades para ser smart. El trabajo se basa en 102 urbes y en cada una han entrevistado a 120 personas. La labor, de casi dos años, ha dado lugar al Smart City Index 2019 (SCI 2019).

Partiendo de que “en todos los aspectos de la vida, sigue siendo extremadamente difícil mejorar lo que no se puede medir”, los autores evalúan dos pilares: el de infraestructuras, que se refiere a las existentes en las ciudades, y el de tecnología, que describe los servicios tecnológicos disponibles para los habitantes. Y, de cada pilar, se estima la percepción ciudadana en cinco áreas clave: salud y seguridad, movilidad, actividades, oportunidades y gobernanza.

Los primeros de la clase. Las diez primeras ciudades que más y mejor aplican el concepto de ciudad inteligente, según el SCI 2019, son Singapur, Zúrich, Oslo, Ginebra, Copenhague, Auckland, Taipéi, Helsinki, Bilbao y Dusseldorf. El cóctel se elabora con siete partes de Europa, dos del Asia insular y una de Oceanía (Nueva Zelanda). Suiza es el único país con dos ciudades en este podio y, sí: hay una representante española.

El cóctel de las 10 mejores se elabora con siete partes de Europa, dos del Asia insular y una de Oceanía (Nueva Zelanda)

Una parte importante del estudio consistió en preguntar a los entrevistados sobre quince aspectos que se consideran prioritarios, de los cuales debían seleccionar cinco sin tener en cuenta el orden de importancia que les conceden. Los citados quince aspectos son: vivienda asequible, seguridad, contaminación del aire, transporte público, congestión vial, espacios verdes, servicios básicos, reciclaje, educación escolar, desempleo, movilidad social, compromiso ciudadano, empleo satisfactorio, eficiencia energética y corrupción. De los datos obtenidos, el estudio, más allá de clasificaciones, aporta una ficha detallada de cada una de las 102 ciudades analizadas.

Los más y los menos. Si revisamos las tres ciudades del podio mundial en “inteligencia”, las ya citadas Singapur, Zúrich y Oslo, y las tres últimas de las 102 analizadas, Nairobi, Rabat y Lagos (puestos 100, 101 y 102, respectivamente), podemos observar los patrones que determinan la mayor o menor aceptación por parte de los habitantes. En las de cabeza, lo más señalado como área de prioridad es la vivienda asequible: el 74,2% de los entrevistados en Singapur, el 69,2% de los que están en Zúrich y el 58,3% de los de Oslo. ¿Ven ahí algo relacionado con la ley de la oferta y la demanda?

En las de cola, las prioridades son la corrupción, que todos mencionan en los primeros lugares, y el desempleo, aunque en Rabat también preocupa bastante la educación escolar y en Lagos la congestión vial. Parece obvio que no hay progreso hacia una ciudad más sostenible si no se erradica la corrupción y no se crean las condiciones para obtener un trabajo estable.

En un par de años, según calcula el sector, estaremos hablando de más de 40.000 millones de dispositivos conectados

Las ciudades españolas. En la selección han entrado cuatro ciudades españolas: la ya citada Bilbao, en el noveno puesto; Madrid, en el 21; Barcelona, en el 48, y Zaragoza, pegada a la capital catalana, en el 49. Bueno: no todos los países pueden presumir de que tienen a cinco de sus urbes entre las primeras cincuenta smart cities del mundo.

Para los españoles, y citados los porcentajes en el orden de la clasificación SCI 2019, las prioridades son el empleo satisfactorio (73%; 61,2%; 62,6% y 68,6%) y la asequibilidad de la vivienda (63,9%; 63,6%; 76,4% y 64,5%), dando también importancia a la seguridad, al desempleo y, en el caso de Madrid y Barcelona, a la contaminación del aire.

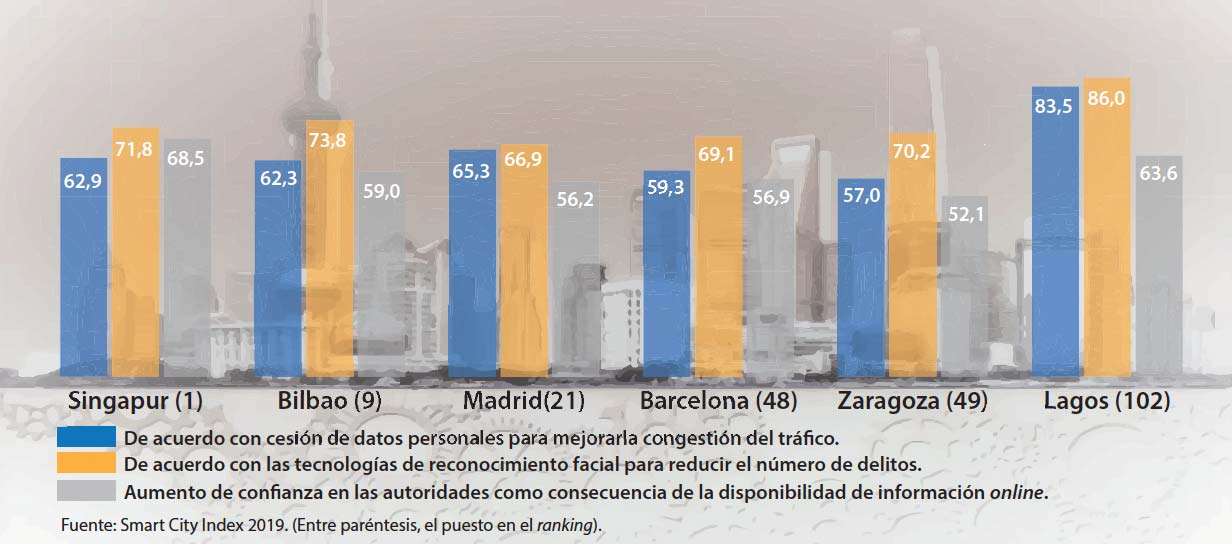

Añadimos un detalle más sobre los ciudadanos españoles consultados. Además de lo comentado, había tres preguntas sobre la aceptación o rechazo al uso de datos personales, por parte de las administraciones, incluyendo el reconocimiento facial.

En porcentaje promedio, más de un 60% de los entrevistados españoles aceptan el uso de estas tecnologías para que su ciudad sea cada vez más smart. Evidentemente, como proponen las preguntas, para mejorar el tráfico, reducir la delincuencia y demandar mayor transparencia de las administraciones.

A dónde vamos. Las ciudades inteligentes dependen en gran medida también de los hogares digitales y de los usuarios digitales. Hablamos del ‘internet de las cosas’ (IoT), cuyas previsiones de crecimiento son astronómicas: en un par de años, según calcula el sector, estaremos hablando de más de 40.000 millones de dispositivos conectados, que aportarán datos al conjunto de la urbe. De ahí la importancia del progreso de las redes 5G.

Pero si antes de la pandemia las inversiones en digitalización eran escasas, todo hace pensar que su necesariamente progresiva implantación, no solo en España, padezca ahora retrasos ante otras prioridades que demandan recursos. También faltan profesionales especializados. Si a esto añadimos los distintos ritmos con que en un mismo país o zona se gestionan esos datos en la actualidad, sin un patrón único, se puede comprender la dificultad de crear una plataforma de análisis común.

Un último escollo: convertir una ciudad en digital no es algo que se pueda hacer de un día para otro. Hablamos de proyectos a largo plazo que necesitan más de cuatro años, o, si se prefiere, de lo que dura una legislatura, para realizarse.

La digitalización más allá de las ‘Smart Cities’

SEGÚN la vicepresidenta ejecutiva de la CE, Margrethe Vestager: “esta crisis del coronavirus ha demostrado hasta qué punto resulta crucial para los ciudadanos y las empresas estar conectados y poder interactuar entre sí en línea” (Índice de la Economía y la Sociedad Digitales, DESI; junio de 2020). Se puede descargar aquí.

Disposición a ceder datos

COMPARATIVA de las cuatro ciudades españolas presentes en el Smart City Index 2019 con la primera y la última de las 102 analizadas en relación con la disposición a ceder datos (personales, reconocimiento facial, etcétera) para ayudar a que las urbes sean más digitales y sostenibles.

Para saber más

Smart City Index 2019. Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur y IMD World Competitiveness Center’s Smart City Observatory (2019).

Smart City Index 2019. Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur y IMD World Competitiveness Center’s Smart City Observatory (2019).

Las ciudades del futuro: inteligentes, digitales y sostenibles. Unicef. Emilio Ontiveros, Diego Vizcaíno y Verónica López Sabater. Fundación Telefónica y Editorial Ariel (2016).

Las ciudades del futuro: inteligentes, digitales y sostenibles. Unicef. Emilio Ontiveros, Diego Vizcaíno y Verónica López Sabater. Fundación Telefónica y Editorial Ariel (2016).

Smart Cities Study 2019. Comunidad de Práctica de Ciudades Digitales de CGLU y Ayuntamiento de Bilbao (2019).

Smart Cities Study 2019. Comunidad de Práctica de Ciudades Digitales de CGLU y Ayuntamiento de Bilbao (2019).

CARMELO ENCINAS,

CARMELO ENCINAS,