Vivienda 2025.

Del diagnóstico a la acción

Es de sobra conocido que la primera preocupación para los ciudadanos de este país continúa siendo el problema de acceso a la vivienda. Ello es un síntoma de que las medidas adoptadas por los poderes legislativo y ejecutivo, tanto a nivel nacional como autonómico, no han producido los efectos deseados, sin que el mercado por sí mismo haya alcanzado la solución.

El derecho a una vivienda

Todos valoramos el artículo 47 de la Constitución que señala que los españoles tenemos el derecho a una vivienda digna y adecuada, pero los precios de venta y alquiler siguen escalando y los salarios no lo respaldan (la cifra letal de que hoy un joven debe invertir más del 90% de su nómina en el alquiler de una vivienda indica la disfunción del momento). Aunque es cierto que determinadas legislaciones autonómicas (así la catalana, la navarra y la vasca) ya contemplan el derecho de la vivienda como un derecho subjetivo, -lo que supera la mera obligación que corresponde a los poderes públicos de promover el acceso a la vivienda y le atribuye la responsabilidad frente a los particulares de conseguirlo, gozando éstos de acción ante los tribunales para su reclamación directa-, a día de hoy y a pesar de los diez años transcurridos, aún no se ha observado una eficacia evidente en la consagración de tal derecho y unos resultados cuantificables.

DADA LA PERSISTENCIA DEL PROBLEMA DE LA VIVIENDA, EL NOTARIADO HA DECIDIDO DEDICAR EL CURSO DE VERANO DE SAN SEBASTIÁN A ESTA CUESTIÓN

Resulta reiterativo a estas alturas, aunque no por ello menos real, que el problema es multifactorial, y que no afecta a todas las personas, a todas las rentas y a todos los territorios por igual, lo que conlleva que las eventuales soluciones sean también multidisciplinarias. En el fondo subyace una tensión entre el derecho de la vivienda como derecho constitucionalmente merecedor de protección, y la propiedad privada de dicha vivienda como bien económico igualmente protegible; o lo que es lo mismo: una pugna entre el poder público que, blandiendo el ejercicio de aquel derecho constitucional interviene en el mercado, y el titular del suelo o de la vivienda que percibe que su derecho de propiedad se ve constreñido por medidas que les abocan a un alquiler no rentable o en unas condiciones no satisfactorias, o que se siente abandonado ante una okupación.

La reciente regulación estatal y autonómica que versa sobre la vivienda comprende un amplio compendio de actuaciones que inciden en este mercado de la vivienda con una finalidad clara, cuál es la defensa de aquel derecho constitucional. Medidas que van desde la supresión de las golden visa, las restricciones a los pisos turísticos, la regulación imperativa de los arrendamientos de temporada, el fomento de la vivienda pública para logar un objetivo de contar con un parque público destinado a alquileres asequibles y la creación de zonas tensionadas por las entidades locales que determinen un límite de las rentas, hasta la creación del concepto de gran tenedor con la finalidad coercible de sacar al mercado viviendas vacías.

Oferta pírrica para la demanda existente

El Notariado, fiel e inmediato perceptor de la realidad social, con su extensa red de oficinas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y plenamente solidario con la preocupación de los ciudadanos de este país, dedicó el año pasado el curso de Verano de la Universidad del País Vasco a tratar la problemática de la vivienda. Durante la segunda semana del mes de julio se debatió largo y tendido en siete mesas redondas con intervención de treinta y cinco ponentes sobre la mayor parte de factores que influyen en el problema de la vivienda, su acceso y financiación. En ellas se abordó la situación del sector inmobiliario desde la perspectiva del derecho; la protección de las personas vulnerables; la construcción y financiación de vivienda pública y privada; el arrendamiento y su regulación, así como el acceso a la información y los datos relativos a la propiedad inmobiliaria.

En lo que todos coinciden es en que existe una oferta pírrica para la demanda existente. Tras la crisis pasada (cuyo punto de inflexión fue el año 2013), la creación de vivienda nueva se ha ralentizado a un nivel del todo insuficiente. Se construye unas 90.000 viviendas al año, cifra que no cubre en absoluto la génesis de nuevas familias, lo que ha provocado un déficit acumulado de 600.000 viviendas que el propio mercado es incapaz de proveer. A partir de aquí las medidas adoptadas son ya objeto de interpretaciones matizadas. Se incide en la necesidad de obtener mayor suelo finalista, lo que requiere que los propietarios del mismo se involucren en el sistema, y éste a su vez reduzca plazos y costes. Se opta por la formación de un parque público de viviendas, que en su día se tuvo y se dilapidó transmitiendo el dominio de viviendas protegidas -hoy ya en el mercado libre- cuando debieron destinarse a alquiler público (como así ocurre en muchos países europeos), lo cual requiere incentivar a empresarios y promotores a intervenir en el proceso. Y se interviene imperativamente en el mercado de alquiler adoptando medidas que tratan de multiplicar la contratación, aunque hay quien piensa que simultáneamente pueden provocar inclusive un retraimiento de la oferta.

EL CURSO ACOGE LA PRESENTACIÓN DEL PORTAL ESTADÍSTICO DEL NOTARIADO Y UN ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA VIVIENDA DESDE EL AÑO 2007 AL 2024

Como se ha dicho, no existe una solución única pero sí múltiples que bien interrelacionadas pueden permitir lograr resultados. Y como se ha indicado, el problema no es uniforme en todo el territorio. La cuestión se agrava o recrudece en grandes ciudades, pero se reduce ostensiblemente en ciudades de menor tamaño o limítrofes con aquéllas y, sobre todo, en zonas rurales donde el stock de viviendas es enorme pero poco útil. El ciudadano de hoy quiere vivir cerca de su centro de trabajo, circunstancia que obliga a analizar con precisión si una mejora del problema puede relacionarse con una mayor inversión en transporte público, logrando que las distancias físicas entre el centro de trabajo y la vivienda se reduzcan a un periodo temporal asumible, como ocurre en las grandes capitales europeas en relación a los cinturones que las circundan.

Solución para un problema apremiante

Ante tal tesitura, dada la persistencia del problema de la vivienda, el Notariado ha decidido seguir analizando esta cuestión y dedicar el curso de Verano de San Sebastián de este año a la misma temática que el año pasado bajo el título Vivienda 2025. Del diagnóstico a la acción. Propuestas de solución para un problema apremiante, a modo de continuación de las anteriores jornadas, si bien ampliando su análisis y enfocando las jornadas a la propuesta de soluciones mediante cuatro mesas redondas sobre el desequilibro existente entre oferta y demanda y cómo estimular la oferta de vivienda libre y protegida; la seguridad jurídica como garantía para el propietario y el inquilino; arrendamientos e impacto en la okupación; soluciones digitales y vivienda; y el valor del dato en las políticas de vivienda. En relación a esta última cuestión, contando con la representación del Catastro, fiel aliado del Notariado y auténtico depositario de la información real sobre la ubicación, mensura y lindes de nuestras propiedades.

Del mismo modo, el curso acoge la presentación de Portal Estadístico del Notariado y un análisis de la situación de la vivienda desde el año 2007 a 2024, periodo que se inicia con la creación del Índice Único Informatizado Notarial, cuya información real e inmediata es aportada por los notarios gracias a los datos extraídos de los instrumentos públicos autorizados. Esta información permite, a modo de radiografía de la situación, analizar la evolución del mercado de la vivienda y de sus precios, sus causas y, sobre todo, aportar soluciones; amén de proporcionar unos datos estadísticos de valor incalculable.

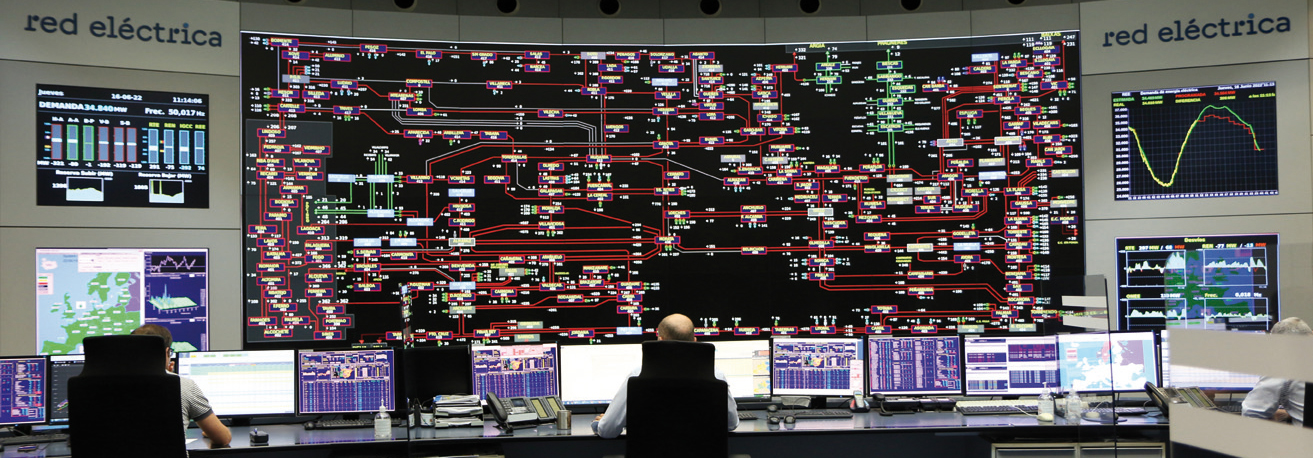

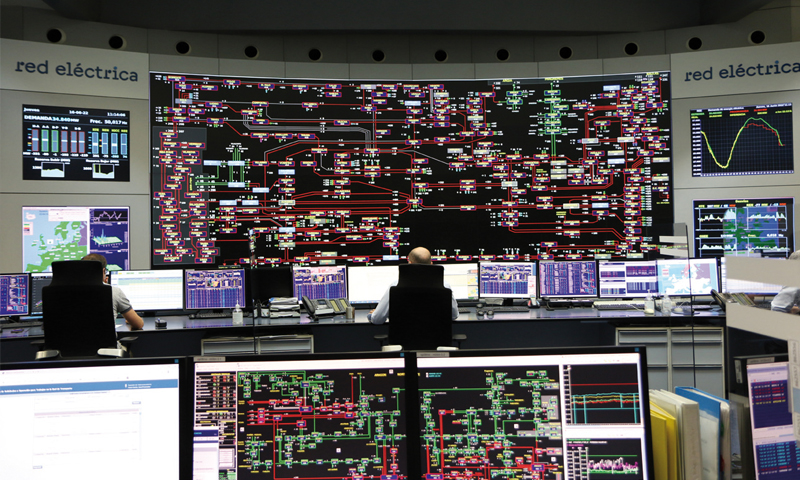

Precisamente, en el ámbito tecnológico y de la digitalización el Notariado español es reconocido como un referente a nivel mundial.

Precisamente, en el ámbito tecnológico y de la digitalización el Notariado español es reconocido como un referente a nivel mundial.

Grandes compañías tecnológicas como Meta, Amazon Web Services (AWS) o Microsoft han iniciado una clara estrategia de descentralización. Estas empresas están invirtiendo en regiones periféricas para desplegar en ellas infraestructuras críticas de datos. La razón es simple: el modelo tradicional ya no responde a las demandas actuales ni futuras del ecosistema digital global que quiere ser sostenible y minimizar las emisiones de carbono.

Grandes compañías tecnológicas como Meta, Amazon Web Services (AWS) o Microsoft han iniciado una clara estrategia de descentralización. Estas empresas están invirtiendo en regiones periféricas para desplegar en ellas infraestructuras críticas de datos. La razón es simple: el modelo tradicional ya no responde a las demandas actuales ni futuras del ecosistema digital global que quiere ser sostenible y minimizar las emisiones de carbono.

¿Ha cambiado la intervención del notario con la implementación de este nuevo servicio?

¿Ha cambiado la intervención del notario con la implementación de este nuevo servicio? ¿Se prevé la incorporación de más entidades a este nuevo servicio de cancelación hipotecaria?

¿Se prevé la incorporación de más entidades a este nuevo servicio de cancelación hipotecaria? En su amplia trayectoria profesional ha estado fuertemente vinculado al sector financiero. ¿Qué lecciones ha aprendido de esa experiencia y cómo las aplica en su rol como consejero delegado?

En su amplia trayectoria profesional ha estado fuertemente vinculado al sector financiero. ¿Qué lecciones ha aprendido de esa experiencia y cómo las aplica en su rol como consejero delegado?